Ein Interview zwischen Xenia Dürr (Fak.1 – Kunst im Kontext) und Lilli Hellmons (Alum. Fak.1 – Kunst im Kontext)

Abstract:

In diesem Gespräch reflektieren die Freund*innen Xenia Dürr und Lilli Hellmons über ihr politisches Engagement an der UdK im Bereich ihrer Arbeit in der AG ACCESS NOW!. Diese Initiative entstand auf Anstoß der damaligen Wissenschaftlichen Lehrkraft Danja Erni sowie Xenia und weiteren Studierenden des Instituts für Kunst im Kontext – als Reaktion auf die strukturellen Barrieren, die Xenia als Taube1 Person in einem ableistischen, audistischen2 Unisystem erlebte.

Sie sprechen über die vielfältigen Barrieren, mit denen Xenia als Taube Person in einem überwiegend hörenden Umfeld konfrontiert ist – von bürokratischen Hürden vor Studienbeginn bis hin zu Herausforderungen in der informellen Kommunikation im Studienalltag. Zudem thematisieren sie positive Beispiele, in denen Zugangsbedarfe aktiv in Lehrveranstaltungen integriert werden, und die Notwendigkeit, dass Lehrende Verantwortung für Barrierefreiheit übernehmen. Abschließend reflektieren sie die Entwicklung der AG und hinterfragen, ob strukturelle Veränderungen an der UdK langfristig Bestand haben.

1Audismus bezeichnet die Diskriminierung von Tauben, die auf einer höheren Wertschätzung des Hörens und Sprechens sowie der Abwertung von Tauben als „defekt“ beruht. Dies führt zur Marginalisierung der Gehörlosenkultur und der Gebärdensprache. Quelle: Diversity Arts Culture

2Taub (in Großschreibung) ist eine positive Selbstbezeichnung für nicht hörende Menschen, unabhängig davon, ob sie taub, resthörig oder schwerhörig sind. Sie zeigt, dass Taubheit nicht als Defizit gilt. Einige Mitglieder der Tauben-Community bevorzugen „Taub“, weil es im Gegensatz zu „gehörlos“ nicht schon einen Mangel impliziert. Quelle: Diversity Arts Culture

Wir treffen uns online über Zoom. Beide in unseren eigenen vier Wänden. Neben Xenia sitzt Alma, eine Stamm Dolmetscher*innen von them. Ich freue mich auf das Gespräch und darauf, einen Teil unserer gemeinsamen politischen Arbeit an der UdK zu verschriftlichen, die ich als Hörender-Ally gemeinsam mit Xenia gemacht habe.

Lilli: Erinnerst du dich noch an unser erstes Kennenlernen?

Xenia: Ja, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Das war in der Einführungsveranstaltung, die ich im Oktober 2022 besucht habe, als ich mein Studium an der UdK begonnen habe. Ich war an diesem Tag unglaublich aufgeregt, als einzige Taube Person in einem ausschließlich hörenden Umfeld zu sein.

Die Veranstaltung fand in einem großen Hörsaal statt, und mir gegenüber saßen zwei meiner Dolmetscher*innen. Du, Lilli, warst dort, um über das Thema Fachschaftsarbeit zu informieren, und so habe ich dich zum ersten Mal wahrgenommen. Nach der Veranstaltung hast du mich dann begrüßt, und wir haben uns kurz unterhalten – schon an diesem ersten Tag. Ich fand es sehr mutig von dir, so proaktiv auf mich zuzugehen und direkt den Kontakt zu suchen.

L: Stimmt ja, mir fiel die Situation später am selben Tag ein, als wir draußen mit Kommiliton*innen Kaffee getrunken haben. Aber in der Einführungsveranstaltung haben wir uns ja auch schon kurz unterhalten.

X: Ja, ich erinnere mich auch. Ihr habt mich zu euch geholt. Ich war damals noch schüchtern, habe mich aber trotzdem dazu gesellt. Danach haben wir uns öfter getroffen und langsam angefangen, uns besser kennenzulernen.

L: Es ist schön, sich daran zu erinnern, und irgendwie macht es mich auch emotional, weil wir uns schon so lange kennen und so viel gemeinsam erlebt haben. Du hast meine nächste Frage schon vorweggenommen: Wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Sicherlich, weil wir uns sympathisch fanden und ich als Fachschaftsmaus auf viele Personen zugegangen bin. Dann kamen die Treffen der AG Barriereabbau. Erinnerst du dich, wie die Idee zur Gründung entstand?

X: Ja, ich denke, Danja Erni spielte hier auch eine wichtige Rolle. Danja hat für ein Jahr einen Teil der Vertretung von Claudia Hummels Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunst im Kontext übernommen. Ich hatte ein Seminar bei ihr belegt, und durch unseren Austausch über Barrieren am Institut entstand die Idee, eine Arbeitsgruppe zu gründen.

Ich glaube, Danja hat sich dann auch an dich gewandt und dich ins Boot geholt. Einige Personen hatten bereits Interesse am Thema Barriereabbau. Unsere Kommiliton*in Rüzgâr Buşki, mit them ich auch im Seminar war, hat zum Beispiel mitbekommen, wie schwierig die Organisation von Dolmetscher*innen ist, und spontan gesagt: „Hey, ich übernehme das mal!“ Später erzählte they mir, dass das für them ein Denkanstoß war: „Wow, ich schreibe 40 E-Mails am Tag und finde trotzdem keine Dolmis, die Zeit haben.“ Das hat letztlich dazu geführt, dass they in der AG mitgewirkt hat.

Dann war noch unsere Kommiliton*in Rowan De Freitas dabei – das war so der Kern, oder? Falls ich jemanden vergesse, hoffe ich, die Person verzeiht mir! Später kam der Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischen Erkrankungen dazu. Manchmal waren auch andere Hochschulmitglieder dabei, wie die Frauenbeauftragte und die Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen. Der Präsident und die Vizepräsidentin waren einmal anwesend und noch weitere Lehrende vom Institut.

Aber an einen konkreten Auslöser kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich schon im ersten Semester, im Einführungsseminar mit allen hauptamtlichen Lehrenden, das Gefühl hatte, dass es dort nicht viel Raum für solche Themen gab – keinen Austausch über Dinge, die für mich wirklich wichtig waren.Das war dann auch eine unserer Überlegungen in der Arbeitsgruppe: Wie kann man solche Themen stärker in die bestehenden Strukturen einbinden? Es ging viel um Informationsvermittlung. Eigentlich war auch geplant, eine Gruppe zu schaffen, an der Dozierende aktiv teilnehmen – also eingeladen werden, um sich einzubringen. Ein paar Lehrende waren auch da, was ich als sehr wertvoll empfunden habe. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass noch mehr Lehrpersonen gekommen wären und frage mich, ob es daran liegt, dass das Thema im Alltag untergeht oder weil nicht ganz klar war, worum es in der Gruppe eigentlich ging. Vielleicht hätten wir die Einladung oder den Rahmen anders gestalten müssen.

L: Wie war es für dich, an die UdK zu kommen? Mit welchen Hoffnungen, Wünschen und Ängsten bist du gestartet?

X: Ich fange mal von vorne an. Ich war positiv überrascht, dass meine Bewerbung angenommen wurde, weil die UdK einen guten Ruf hat und es sehr schwer ist, reinzukommen. Ich erinnere mich gut an meine große Aufregung vor der Prüfungskommission und daran, mich im Aufnahmegespräch präsentieren zu müssen.

Vor dem Studium hatte ich viele gemischte Gefühle. Nach sieben, acht Jahren in der Tauben Community war es für mich ein großer Schritt, zurück in eine fast ausschließlich hörende Welt zu gehen. Ich habe in Wien die österreichische Gebärdensprache unterrichtet und war umgeben von Menschen, die meine Sprache nutzten. Plötzlich war ich wieder die einzige Taube Person in einer hörenden Institution. Aber ich wollte unbedingt im Kunstbereich weiterstudieren und wusste, dass ich das auf jeden Fall machen möchte.

Doch Barrieren gab es schon vor Studienbeginn. Der E-Mail-Kontakt mit der damaligen Vertrauensperson für Menschen mit Behinderung war zwar sehr nett, zeigte mir aber auch schnell, wie starr das System ist. Bestimmte Unterlagen mussten exakt in einer bestimmten Form eingereicht werden, vieles musste telefonisch geklärt werden – was für mich als Taube Person eine große Hürde darstellen würde. Es gibt zwar Telefonservices mit Dolmetschung, aber das bedeutet zusätzlichen organisatorischen Aufwand.

Die Bürokratie war enorm, und dazu kam noch, dass ich parallel von Österreich nach Berlin zog und das System hier noch gar nicht kannte.

L: Du wolltest noch etwas sagen?

X: Während der Bewerbungsphase hatte ich eine Kontaktperson, die selbst gebärden konnte und früher an der UdK unterrichtet hatte. Diese Person hat mir Mut gemacht, mich einfach zu bewerben und es zu versuchen. Meine Hoffnung war, tiefer ins Künstlerische einzutauchen, Kunst wieder stärker in den Mittelpunkt meines Lebens zu rücken und gemeinsam mit anderen Studierenden praxisorientierte Kunstprojekte umzusetzen. Aber die Realität sah für mich dann doch anders aus.

Meine größte Angst war, als einzige Taube Person in diesem hörenden Umfeld keinen Anschluss zu finden. Selbst mit Dolmetschung – wie läuft es in den Pausen, beim Netzwerken? Die Gemeinschaft, die spontanen Gespräche, das Miteinander – das sind ja oft die Momente, in denen Verbindungen entstehen. Und genau davor hatte ich Bedenken.

L: Pausen können für dich ja manchmal auch herausfordernd sein. Magst du kurz darauf eingehen?

X: Ja. Im Unterricht habe ich Dolmetscher*innen dabei, aber sie brauchen natürlich auch Pausen. Sobald die Pause beginnt, unterhalten sich alle sofort miteinander – und ich stehe oft außen vor. Es fällt mir schwer, in die Gespräche einzusteigen, weil sich schnell Gruppen bilden. Ich brauche Zeit, um Vertrauen aufzubauen, und in dieser dynamischen Situation ist das schwierig.

Manchmal waren wir in den Pausen auch mit den Dolmetscher*innen unterwegs, die sich dann abgewechselt haben. Aber gerade am Anfang war das eine große Herausforderung, weil genau in diesen Pausen der wichtige Austausch stattfindet – und ich keinen gleichberechtigten Zugang dazu habe. Da hilft es manchmal, wenn man eine Einladung bekommt, sich der Gruppe anzuschließen

L: Ja, und auch die informellen Infos, die sich so unter den Studis verbreiten – das war besonders im ersten Semester ein Problem für dich, oder?

X: Genau! Dieses Insiderwissen, das einfach so nebenbei weitergegeben wird. Da war es für mich besonders wertvoll, dass Danja jedes Seminar mit der Bitte begonnen hat, den Raum bewusst so zu gestalten, dass er für Taube Personen zugänglich ist.

Auch andere Dozierende hatten diesen Ansatz. Sie fragte vor jeder Sitzung, was jede*r Einzelne braucht, um sich wohl und sicher zu fühlen. So hatte ich die Möglichkeit zu sagen: „Lasst uns die Pause manchmal einfach still verbringen. “Bitte schreibt euch auch gegenseitig Nachrichten auf euren Handys, nicht nur mir, damit wir alle auf derselben Ebene kommunizieren können.“

Es macht für mich viel aus, wenn Dozierende diese Verantwortung übernehmen und den Raum so gestalten, dass Barrieren bewusst abgebaut werden.

L: Ja, ein großes Ausrufezeichen dahinter! Von solchen Beispielen kann ich total viel lernen – als Person, die auch Lernräume gestaltet.

X: Schön, ja.

L: Mir kommt gerade eine Frage in den Kopf: Am Anfang war es ja schwierig für dich, Kontakte zu knüpfen, und es gab sicher auch unangenehme Momente. Wie ist das heute? Fühlst du dich in der Community wohl? Hat sich das Miteinander verändert?

X: Gute Frage. Am Anfang des Studiums war ich noch sehr unsicher. Aber durch ein paar Seminare von Lehrenden, die wie gesagt Zugangsbedürfnisse mit gedacht haben und in denen es auch um Barrieren ging, wusste ich, dass ich mit diesem Thema nicht allein bin. Durch die AG ist damals eine Community entstanden, wodurch ich Freundschaften mit Kommiliton*innen geschlossen habe – mit dir, Lu, Row und Judith.

Aber jetzt, wo viele den Master abgeschlossen haben und Danja nicht mehr da ist, hat sich diese Struktur aufgelöst. Danjas Weggang hat mich getroffen. Ich war sehr enttäuscht über die Umstände und fühlte mich haltlos. Leider gibt es diese Community nun nicht mehr so in dieser Form . Jetzt konzentriere ich mich mehr auf mein Studium, aber es ist anders. Es gibt heute neue, tolle Menschen, aber das stabile Netzwerk, das durch die AG mit Danja aufgebaut wurde, fehlt und ich habe das Gefühl, dass es ohne diese feste Struktur schwieriger wird, nachhaltige Veränderungen voranzutreiben.

L: Ich verstehe total, was du meinst. Mich hat das auch bewegt, als Danja nicht mehr da war. Aber ich habe es auch als Chance für die AG wahrgenommen, dass der Raum für verschiedene Personen geöffnet wird und neue Allies dazu kommen.

X: Ja, es bestand auch sehr früh die Idee, die AG in ein Seminar zu überführen, damit Studierende Leistungspunkte dafür erhalten. Als Ann-Reb Thomas übernommen hat, war unklar, ob es eine AG oder ein Seminar3 sein sollte. Letztendlich wurde es eine Mischform mit Vorträgen zur Anti-Ableismus-Praxis in der Kunst.

Das war wichtig, aber auch herausfordernd, weil viele Studierende erst einmal mit diesen Themen konfrontiert wurden.

3Siehe Vorlesungsverzeichnis: https://www.kunstimkontext.udk-berlin.de/wp-content/uploads/2024/05/SoSe24_Vorlesungsverzeichnis_Stand_0205-1.pdf

Wir unterbrechen unser Gespräch an der Stelle für eine fünfminütige Pause.

X: Ich kenne das von den Dolmis, sie vergessen manchmal die Zeit, und dann muss man sie an eine Pause erinnern.

L: Ja, stimmt. Pausen müssen sein. Vor allem, weil du Alma, gerade auch alleine, verdolmetscht. Vor der Pause wollte ich dich noch fragen, wie es mit der AG jetzt aussieht. Leider konnte ich, nachdem ich meine Masterarbeit gemacht habe, nicht mehr richtig teilnehmen. Erzähl mir, wie es weiterging.

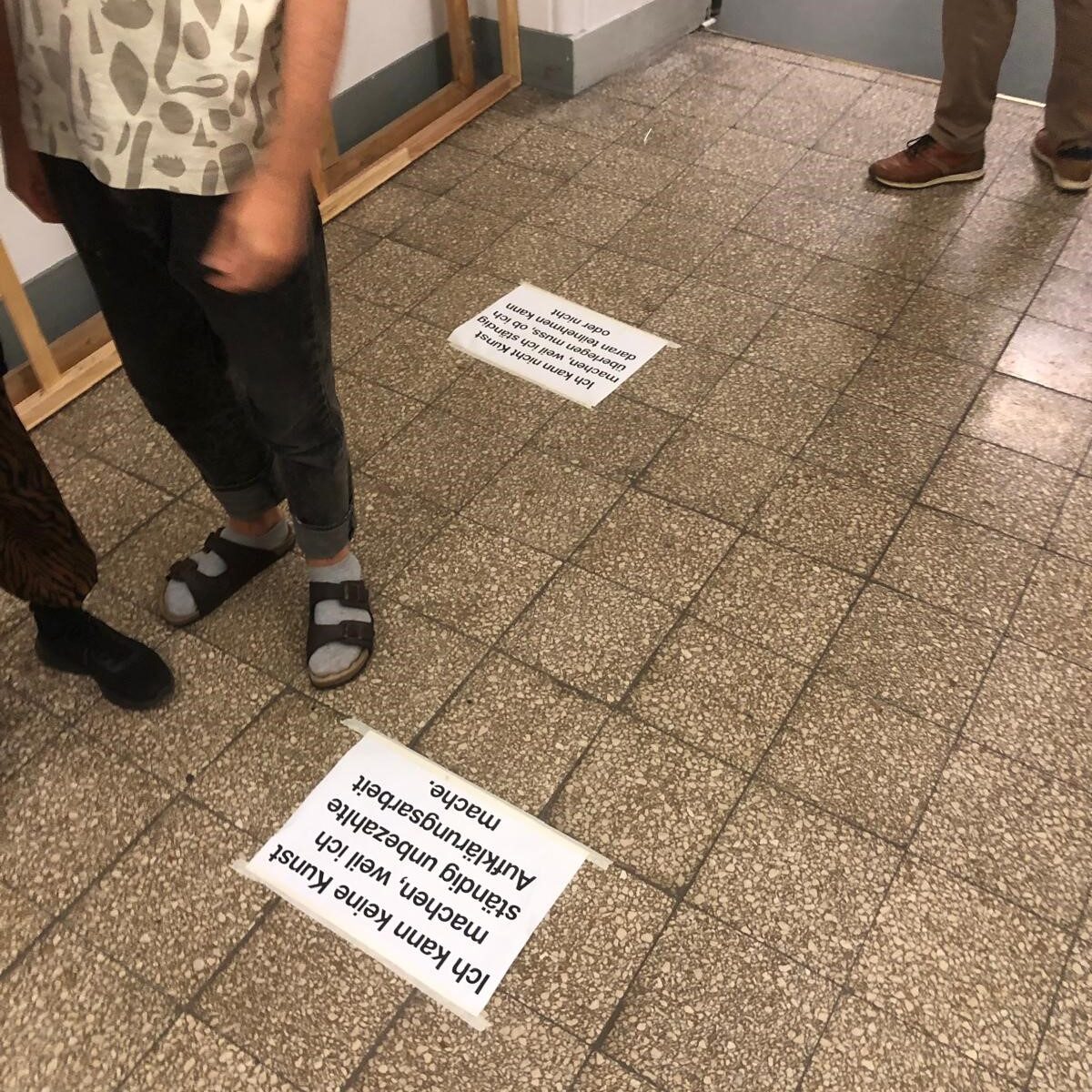

X: Danja und ich hatten die Idee, die AG als Struktur in ein Seminar einzugliedern. Wir haben überlegt, wie der enorme zusätzliche Aufwand, den es für mich bedeutet, überhaupt am Studium teilnehmen zu können, als integrativer Bestandteil des Studiums verstanden werden könnte. Wie entsprechend Leistungspunkte dafür vergeben werden könnte, dass ich umsonst Sensibilisierungs- und Fortbildungsarbeit für hörende leiste. Nach Danja’s Weggang suchte ich nach einer Vertretung und war sehr dankbar, dass Ann-Reb Thomas so kurzfristig das Seminar übernommen hat.

Das Seminar war eine Mischform zwischen Seminar und Austausch. Es gab Vorträge zu Anti-Ableismus in der Kunstpraxis. Ich merkte, dass das für viele Studierende wichtige Themen waren. Dann hatten wir dazu noch einen Lehrauftrag4 von Iz Paehr und Ren Loren Britton von MELT5 indem es auch darum geht, Access-Bedarfe zu checken, unabhängig davon, ob nur eine Person betroffen ist überlegen sich alle: Was brauche ich, um gut teilnehmen zu können? Was braucht es, um diesen Raum zugänglich zu machen? Das ist dann gleichzeitig eine indirekte Aufklärung über diese Themen und das klappt ganz gut.

4 Siehe Vorlesungsverzeichnis: https://www.kunstimkontext.udk-berlin.de/wp-content/uploads/2024/10/WiSe24_25_Vorlesungsverzeichnis_1510.pdf

5Siehe Website von MELT: http://meltionary.com/zeitgeber/

L: Das zeigt mal wieder, dass der Abbau von Barrieren allen zugutekommt. Und dass es so eine große Bereicherung für Kunst im Kontext und der UdK Berlin ist, dass es jetzt diese Seminare und das Wissen hier gibt. Das haben wir dir und der AG zu verdanken!

X: Ja, da wurde so ein Stein ins Rollen gebracht? Kann man so sagen.

L: Ich kann natürlich nur über die kurze Zeit erzählen, wo ich am Institut war, aber ich weiß zum Beispiel von Frances Breden eine Freundin und ehemalige Kommilitonin, die auch Teil von Sickness Affinity Group ist, dass sie sich zum Beispiel während der Pandemie als Fachschaftsmitglied viele Denkanstöße und Ideen in den Institutsrat getragen hat, wie Lehrveranstaltungen Barrierearmer gestaltet werde können.

X: Ich weiß von Kommiliton*innen aus der Theaterpädagogik an der UdK, dass es da einige behinderte Studierende gab, die dort Abschluss gemacht und auch protestiert haben und sich dennoch dadurch nicht viel verändert hat Da bekomme ich oft das Gefühl, dass diese hart erkämpften Veränderungen nicht bleiben und frage ich mich, ob der ganze Einsatz und Kampf für Veränderungen nachhaltig ist. Hybridveranstaltungen zum Beispiel waren zu Coronazeit die Lösung, jetzt werden sie wieder nicht mehr geduldet.

L: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ich denke, dass es auch sehr kompliziert ist, diese Veranstaltungen hybrid zu veranstalten. Ich habe mich gefragt, ob es man nicht mehr Equipment hätte kaufen können, welches Hybrid Veranstaltungen erleichtert hätte. Ich habe mitbekommen, dass es heute noch Menschen am Institut, die diese Möglichkeit brauchen, auch online teilnehmen, weil das Infektionsrisiko zum Beispiel zu groß für sie ist oder weil es ihnen körperlich nicht möglich ist.

Was sollte sich an der UdK verändern?

X: Die Verantwortung für Aufklärungsarbeit darf nicht dauerhaft bei den betroffenen Studierenden liegen. Natürlich kann nicht jede*r mit allen Themen vertraut sein – das hängt von persönlichen Erfahrungen, sozialer Prägung und Zugang zu Wissen ab. Doch gerade dann braucht es die Bereitschaft, sich selbstständig weiterzubilden und Verantwortung zu übernehmen. Es reicht nicht, sich auf dem eigenen Nicht-Wissen auszuruhen. Diese zusätzliche Last kostet uns Zeit und Energie, die wir eigentlich für unser Kunststudium bräuchten.

Natürlich lassen sich die Strukturen nicht über Nacht ändern und erste Schritte wurden bereits umgesetzt. Zum Beispiel gab es bereits zwei Workshops zu Audismuskritik am IfKiK, an dem viele Dozierende und Studierende teilgenommen haben. Das ist toll, dennoch muss sich noch mehr mit Barrieren auseinandergesetzt werden und das Wissen muss in Strukturen überführt werden, damit die Verantwortung noch mehr verteilt wird und allen die Möglichkeit gegeben wird, zu lernen.

Oft sind es Studierende, die zuerst auf Barrieren stoßen und diese dann an Lehrende herantragen. Doch dieser Kreislauf kann so nicht dauerhaft funktionieren. Lehrkräfte müssen sich stärker einbringen, anstatt die Verantwortung zurückzuspielen. Ich frage mich schon: Für wen ist die UdK eigentlich da? In einem Studiengang wie Kunst im Kontext sollte die aktive Auseinandersetzung mit politischen, sozialen und inklusiven Themen selbstverständlich sein. Dazu gehört auch, dass Taube und behinderte Studierende mitgedacht und mitgemeint werden.

Es gibt durchaus engagierte Lehrpersonen, und das schätze ich sehr. Doch was die UdK braucht, sind langfristige, barrierefreie Konzepte – Strukturen, die über einzelne Personen hinaus wirken. Mein größter Wunsch ist, dass die Veränderungen, die wir angestoßen haben, nicht mit uns enden, sondern weiter getragen und weiterentwickelt werden.

L: Ja, das sehe ich auch so. Positive Praxisbeispiel aus unserer Arbeit sind ja zum Beispiel der Access Rider, den du mit Danja gemeinsam geschrieben hast und der nun für andere Studierende durch das Vorlesungsverzeichnis zugänglich ist oder der Code of Conduct, der für das Institut geschrieben wurde, welcher versucht unterschiedliche Barrieren zu berücksichtigen (Dieses eher allgemeine Dokument wird ergänzt durch access rider, welche von Studierenden, Mitarbeitenden und ggf. auch Lehrenden hinsichtlich der von ihnen erfahrenen Barrieren und im Hinblick auf die jeweils eigenen Bedürfnisse formuliert werden.) Um diese Aufklärungsarbeit und Organisationsarbeit an der ganzen Uni in allen Studiengängen leisten zu können, braucht die UdK eine kompetente Person als Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischen Erkrankungen, die auch die Ressourcen braucht, um solche Veränderungen strukturell in der Uni zu verankern. Dafür muss die Uni, aber erstmal den Bedarf erkennen, welcher definitiv da ist, wenn man alleine diese Arbeit mit Access Rider erstmal anfangen würde gäbe es schon genug zu tun für diese Person.

Darauf haben wir mehrmals versucht aufmerksam zu machen, zum Beispiel in der letzten Sitzung des Akademischen Senats, aber wurden gebeten zu gehen, da wir in dieser Sitzung keine Erlaubnis haben zu sprechen, ohne festes Mitglied zu sein.

X: Ja, leider, sind die Räume, in denen wichtige Entscheidungen getroffen werden – zu denen ich theoretisch Zugang haben sollte, faktisch unzugänglich. Zum einen, weil Zugangsbedürfnisse dort keine Rolle spielen, sodass ich praktisch ausgeschlossen bin. Zum anderen, weil wir als betroffene Studierende dort anscheinend nicht erwünscht sind.

L: Ja, ich denke, es ist wichtig zu betonen, dass wir Teil von Entscheidungen sein wollen, die uns als Studierende betreffen. Personen aus Initiativen, wie der AG ACCESS NOW! sollten eingeladen werden, die Universität mitzugestalten und solche Entscheidungen über Personalauswahl mit zu gestalten. Ich hoffe, dass in Zukunft mehr mitgedacht wird und die Sitzungen etwas offener gestaltet werden.

Nun aber noch zu einem anderen Thema: Ich habe diese Woche in meinem Job als studentische Hilfskraft im Büro der Diversitätsbeauftragten mein Wissen zum Thema Barriereabbau dokumentiert, damit es nicht verloren geht. Vor allem du hinterlässt mit deiner Arbeit einen riesigen Wissensschatz für die UdK. Wie möchtest du mit dem Wissen umgehen?

X: Die Idee ist aus meiner aktivistischen Arbeit entstanden und soll verhindern, dass Geschichten und Kämpfe von Studierenden vergessen werden. Unsere Erfahrungen, unsere Barrieren müssen dokumentiert werden, sei es durch Interviews, Filme oder andere Formen. Ein solches Archiv macht diese Geschichten sichtbar und bewahrt sie nachhaltig. Ich hoffe, es inspiriert andere zu ähnlichen Projekten und sorgt dafür, dass diese Themen stärker mitgedacht werden.

L: Mit Danja hast du diesen Prozess die Barrieren, auf die du an der UdK gestoßen bist, auch angefangen, oder? Danja hat dich ermutigt, alles festzuhalten.

X: Ja, ich habe dadurch erst verstanden, was Archivierung bedeuten kann. Früher wirkte das trocken auf mich, aber jetzt sehe ich, wie wichtig Erinnerungskultur ist, einen Raum zu schaffen für diese Geschichten.

L: Ich bin gespannt, wie es läuft und wie viele sich beteiligen. Vielen Dank für dieses schöne Interview!

X: Danke, dass du mich gefragt hast.

L: Hast du dich wohlgefühlt?

X: Ja, es war angenehm. Ohne Allys hätte ich das Studium nicht weitergemacht. Danke an alle Allies.

L: Und danke dir für deinen Mut! Wir sind ein starkes Team.

X: Eine Familie.

L: Ja! Wir leisten hiermit auch einen Beitrag zur Dokumentation.

X: Ja, und es wird nicht unser letzter sein!

Zum weiterlesen:

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein internationales Übereinkommen, das die Rechte von Menschen mit Behinderungen schützt und deren gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft fördert. Siehe Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Die UN-Behindertenrechtskonvention, https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/AS/rechtliches/un-brk/un-brk-node.html

Herzlichen Dank für diesen wichtigen Beitrag! Barrieren abbauen ist harte Arbeit, die man nicht nebenbei erledigen kann. Und sie sollte nicht von Studierenden mit Handicap geleistet werden müssen, die sowieso schon viel zu kämpfen haben in Strukturen, die nicht für sie gemacht sind!