Die Zine zu Unlearning University ist erschienen.

Unlearning_University_Zine (PDF)

Dieses Essay ist im Rahmen des Projekts Unlearning University entstanden.

„Ihr dachtet, ich hätte nichts zu sagen. Wie denn auch? Das hier, das ist nicht mein Raum“1clashing differences (Regie: Merle Grimme, Deutschland 2023) – Zitat aus der Serie Clashing Differences

Merle Grimme ist eine deutsche Schwarze Regisseurin, Drehbuchautorin und Producerin. Seit über 16 Jahren hat sie in unterschiedlichsten Filmdepartments gearbeitet, wobei sie immer wieder mit Diskriminierung konfrontiert wurde. An der Filmhochschule München war sie die einzige Schwarze Person ihres Jahrgangs. Nicht selten fehlte ihr ein Raum, um über diese Erfahrungen zu sprechen. Heute hilft sie dabei neue Strukturen im Film zu schaffen, um genau das zu verändern.

Machtkritische Ansätze in der Kulturszene werden bei dem Paneltalk „Handwerkszeug: Aufbau einer Diversitätsinfrastruktur in Theaterinstitutionen“ am ersten Tag des Symposiums Unlearning University diskutiert. Neben der Regisseurin Merle Grimme, waren die Intendantin Julia Wissert und die Theaterwissenschaftlerin Joy Kalu eingeladen. Alle drei sind Schwarze Frauen die sich neben ihrer Arbeit auch als Aktivistinnen gegen Diskriminierung in verschiedenen Sektoren der Kulturwelt einsetzen und klare Lösungswege bieten um sichere, diversere Räume zu schaffen. Im Paneltalk erzählen sie von Erfahrungen mit Diskriminierung, die sie auf ihrem Werdegang täglich erlebt haben, von ihrem aktivistischem Einsatz, um genau diese Dinge in der Zukunft zu verhindern und von ihren Erfolgen sowie Misserfolgen.

Sie kritisiert, dass sie in der Vergangenheit oft auf Paneltalks eingeladen wurde, um – unausgesprochener Weise – die Diversitätsquote zu erfüllen. Sollte es dabei nicht um ihre Arbeit und Kenntnisse gehen?

Genau diese und andere intersektionale Diskriminierungen und Vorurteile, die auch innerhalb von politisch-feministischen Aktivist*innen Kreise stattfinden, thematisiert sie in ihrer, von ARD und ARTE produzierten, Miniserie Clashing Differences.

In der Serie planen drei weiße Frauen einer feministischen Organisiation einen Panel Talk in Brandenburg. Nachdem ihnen auffällt, dass sie keine schwarze Frauen, Queere Personen oder Menschen mit Behinderungen eingeladen haben, wollen sie schnell für Vielfalt sorgen.

Kurzfristig wird eine Gruppe von queeren BIPOC Personen eingeladen, um die Konferenz zu diversifizieren. Dabei kommt es zu „clashes“ – das aufeinandertreffen verschieden diskrimierter Person bedeutet nämlich nicht, dass alle dieselben Erfahrungen machen und die selbe Diskriminierung erleben. Es geht um intersektionale Vorurteile, beschreibt Probleme innerhalb der linken Blase und ermutigt sich immer wieder neu zu begegnen und in den Dialog zu treten.2Vgl.: Interview mit Merle Grimme (2023), Moderation: Tom Westerholt, Deutschlandfunk Nova, URL: … Mehr anzeigen

An der Deutschen Filmakademie entwickelt Merle seit 2023 ein anitdiskriminierendes Herstellungskonzept durch die Etablierung von critical whiteness workshops, empowerment trainings, diskriminierungssensible Vertrauenspersonen am Set und ein divers besetztes Team wie auch Cast.

In Filmproduktionen besteht immer noch eine starke Hierarchisierung in den Strukturen und viel Zeitdruck. Wo bleibt da der Raum, um über Diskriminierungserfahrungen zu sprechen? Beim Film kostet jede Minute, und um diesen Disskusionsraum zu schaffen wird während der Dreharbeiten zusätzliche Zeit, und somit Geld, beansprucht. Ist es das Wert? Nach Merles Erfahrung ist er nicht nur notwendig, sondern auch Hilfreich. Sichere Räume zu schaffen sollte kein Extra sein, sondern dazu gehören.

Personen die sich in den alten Strukturen der Leitungsebenen von Filminstitutionen bewegen, erkennen nicht von alleine die Notwendigkeit und Wichtigkeit von Veränderung. Merle erzählt, wie sie trotz gehäuften Widerspruch für untypische, aber wichtige zusätzliche Positionen auf ihrem Set als Bedingung bestanden und gekämpft hat, um Strukturen zu schaffen, in denen sie sich selbst bewegen will.

Sichere Räume am Film schaffen – wie?

1. Damit Diskriminierung nicht unsichtbar bleibt, ist es wichtig, am Set eine Vertrauensperson zu haben, an die sich alle mitarbeitende Personen wenden können. Das soll einen sicheren Raum schaffen, in dem es trotz stressiger Arbeitsbedingungen möglich bleibt, Unwohlsein, Diskriminierungen innerhalb der Crew und Bedürfnisse mitzuteilen.

2. Um Regeln klar zu definieren, lässt sich mit einer angepassten Version der Antirassismusklausel arbeiten. Ihr Ziel ist es, dass betroffene Personen sich nicht alleingelassen fühlen, rassistische Äußerungen thematisiert werden und zur Selbstverantwortung verpflichten. Diese von Julia Wissert (Regisseurin und Intendantin Schauspiel Dortmund) und Sonja Laaser (Rechtsanwälting und freie Dramaturgin) aufgesetzte Vertragsvorlage soll Kulturschaffenden als Werkzeug dienen, um alte Strukturen im Kultursektor zu verändern. Basierend auf der Definition von Rassismus nach dem Artikel 1 des „Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung“ wird ganz klar Rassismus am Arbeitsplatz definiert:

„In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck „Rassendiskriminierung“ jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird.“

– Artikel 1, Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung3Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung vom 7. März 1966, Quelle: Bundesgesetzblatt (BGBL) 1969 II, Seite 961, URL: … Mehr anzeigen

„Eine Äußerung gilt als rassistisch, wenn sich eine an einer Produktion beteiligte Person von einer Äußerung durch Mitarbeitende betroffen fühlt, welche einen Bezug zu der in der Klausel verankerten Definition von Rassismus hat. (…) Sollten sich Theater und der/die Betroffene über den Bezug von Äußerung und Rassismus streiten, könnte dieser Streit von Gerichten entschieden werden.“

– aus dem Hintergrund und Zielrichtung der Antirassismusklausel4Sonja Laaser et al., „Ziele der Antirassismusklausel“, auf der Website der Kanzlei Laaser, URL: … Mehr anzeigen

Gleichzeitig werden klare mögliche Konsequenzen genannt im Falle einer rassistischen Äußerung. Diese sind zum Beispiel Konfrontation mit Mediation, Empowerment für die betroffene Person oder Workshops (ohne involvieren der betroffenen Person).5Vgl.: Formulierungsvorschläge: Antidiskriminierungsklausel, auf der Website der Kanzlei Laaser, URL: … Mehr anzeigen

3. Gemeinsame somatische Körperkurse am Set vor Drehbeginn dienen nicht nur dem Empowerment, sondern auch dazu, Hierarchien aufzubrechen, indem durch das gemeinsame Bewegen alle Crew Mitglieder sich kennenlernen und auf Augenhöhe begegnen. Regiesseur*in und Set-Runner lernen sich zum Beispiel kennen und ein neues, entspannteres, friedliches Miteinander entsteht.

4. Workshops zur Aufklärung über intersektionale Diskriminierung werden veranstaltet, um Bewusstsein zu schaffen und sichere Räume zu bauen.

Merle berichtet über die positiven Auswirkungen durch die Implementierung dieser Bedingungen. Statt dem der Produktionsfirmen befürchteten Zeitverlust bemerkt sie, dass die Menschen am Set nach gemeinsamen Übungen viel konzentrierter, präsenter und dadurch effizienter arbeiten können.

All diese Lösungsansätze wurden von POC erarbeitet, um Veränderung zu schaffen. Das ist aufwendige zusätzliche Arbeit, um Probleme zu lösen, die sie nicht geschaffen haben. Genau das muss verändert werden. Diese Veränderungen müssen gemeinsam erkämpft werden.

Merle setzt auf die neue Generation von Filmschaffenden. Darauf, dass ein Erfahrungsaustausch stattfindet, für sichere Räume gesorgt wird, dass besser darauf geachtet wird, wer in der Filmbranche Sichtbarkeit erfährt und welche Stimmen gehört werden.

Es liegt ein großer Unterschied darin sich theoretisch kritisch auseinanderzusetzen oder dann tatsächlich umzusetzen. Es braucht einen gezielten Dialog – und noch viel wichtiger – ein Zuhören. Dabei reichen nicht nur Verständnis und Haltung von weißen Menschen gegen intersektionale Diskriminierungen, sondern benötigt gezielte Handlungen; Betroffene dürfen nicht alleingelassen werden, mit der Aufgabe sichere Räume zu schaffen. Sie müssen darin Unterstützt werden, auch von Menschen die nicht direkt betroffen sind. Eine Möglichkeit wäre das Durchsetzen von verpflichtenden Konsequenzen für rassistische Äußerungen am Arbeitsplatz, zb. durch Implementierung der Antirassismusklausel.

Um Problembewusstsein zu schaffen, müssen alle Kulturschaffende es priorisieren sichere Räume zu schaffen, ein Miteinander in dem über Erfahrungen gesprochen werden kann, in denen Zugehört wird, in denen Konsequenzen klar formuliert sind. Gerade in den alten Strukturen von Filmproduktion finden die Bemühungen oft keinen notwendigen Stellenwert, deshalb braucht es eine neue Generation die sich einsetzt, aktiv Einschreitet und bereit ist sich gemeinsam immer wieder neu zu begegnen. Diese Arbeit ist kein Selbstläufer und um Veränderung zu schaffen, muss immer wieder neu argumentiert werden.

Zusätzliche Quellen:

https://www.kanzlei-laaser.com/wissenspool/beitraege/update-vertraege-anti-rassismus-anti-diskriminierungs-musterklausel

https://www.casting-network.de/beitraege/cn_klappe_29_09_2023_857.pdf

https://www.zdf.de/serien/clashing-differences

https://www.zdf.de/serien/clashing-differences/making-of-clashing-differences-at-102.html

Referenzen

| 1 | clashing differences (Regie: Merle Grimme, Deutschland 2023) |

|---|---|

| 2 | Vgl.: Interview mit Merle Grimme (2023), Moderation: Tom Westerholt, Deutschlandfunk Nova, URL: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/zdf-serie-clashing-di%EF%AC%80erences-filmemacherin-merle-grimme-ueber-diversitaet-in-filmen-und-serien (letzter Zugriff: 19.03.2025) |

| 3 | Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung vom 7. März 1966, Quelle: Bundesgesetzblatt (BGBL) 1969 II, Seite 961, URL: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/ICERD/ICERD_Konvention.pdf |

| 4 | Sonja Laaser et al., „Ziele der Antirassismusklausel“, auf der Website der Kanzlei Laaser, URL: https://www.kanzlei-laaser.com/wissenspool/beitraege/ziel-der-antirassismusklausel (letzter Zugriff: 19.03.2025) |

| 5 | Vgl.: Formulierungsvorschläge: Antidiskriminierungsklausel, auf der Website der Kanzlei Laaser, URL: https://www.kanzlei-laaser.com/wissenspool/beitraege/update-vertraege-anti-rassismus-anti-diskriminierungs-musterklausel |

Über drei Tage versammelte das Symposium Unlearning University, fakultätsübergreifend organisiert von Lehrenden, Studierenden sowie Beauftragten für Diversität und Barrierefreiheit Stimmen für eine diskriminierungskritischere Kunsthochschule im Medienhaus der UdK Berlin. Themen sind Zugänge zum Studium an der Kunsthochschule, Prozesse der Kanonisierung und die damit verbundene Notwendigkeit der Kanonkritik. Es wird danach gestrebt, neue Wege des Lernens und Lehrens zu erkunden. Doch was bedeutet es für die Kritik der traditionellen Bildungsinstitution, wenn diese Kritik in den Räumen der Institution selbst geübt wird? Es stellt sich die Frage, wie voreingenommen Räume sein können. Wie beeinflussen Räume Emotionen, Verhalten und Lernprozesse. Kann in denselben Räumen gelernt und verlernt werden?

Kunsthochschulen sind exklusive Räume. Hiermit meine ich nicht die Art von Exklusivität, die Sophie Vögele in der Studie Art.School.Differences beschreibt – in der Studie geht es um die Frage, wer zum künstlerischen Studium zugelassen wird und wer nicht.1Vögele, Sophie / Saner, Philippe (Hg.): Art.School.Differences., Zürich 2022 Mir geht es um den physischen Raum: Um das Gebäude betreten zu können, muss an der Pforte geklingelt und es muss Einlass gewährt werden. Dies gilt sowohl für Student*innen als auch Besucher*innen. Die Kunstuniversität ist kein Raum, durch den sich frei bewegt werden kann, sondern einer, der überprüft wird und dessen Zugang nur selektiv gewährt wird. Hat man es einmal in das Gebäude geschafft, fällt der Blick auf die Inneneinrichtung. Geschmackvolle Designerstühle und industriell anmutende schwarze Tische in den Unterrichts- und Arbeitsräumen situieren diesen Ort, im Gegensatz zu einer sonstigen Bildungseinrichtung, klar als Kunsthochschule, die sich wiederum in einem westlichen Designkanon verortet. Dabei ist das Darstellen von Geschmack immer auch Ausdruck von kulturellem Kapital2DiMaggio, Paul: „Classification in Art.“, in: American Sociological Review, Bd. 52, Nr. 4, 1987, S.440–455.. Die richtigen Referenzen zu kennen wird vom Mobiliar geradezu vorausgesetzt – und damit auch eine spezifische Klassenzugehörigkeit.

Das Gebäude an sich demonstriert seine Rolle durch die schiere Größe, sein Alter und der damit verbundenen Geschichtsträchtigkeit. Es beansprucht eine gewisse Ehrfurcht und Seriosität für sich. Eine Forderung, die beim Durchschreiten der Räumlichkeiten mit dem Nachhallen jedes einzelnen Schritts deutlich spür- und hörbar wird.

Die Veranstalter*innen des Symposiums haben sich bemüht, die Universität durch eine Reihe von Raumtransformationen und -erweiterungen aus ihrem gewohnten Modus zu befreien. Der Alltag an der Bildungsinstitution ist geprägt von ritualisierten Abläufen an immer denselben Orten, die über die Zeit hinweg durch Wiederholung zu einem festen Bestandteil der studentischen Erfahrung werden. Ich frage mich, inwiefern es möglich ist, diese bestehenden Erfahrungen beiseite zu lassen und so Platz für etwas Neues zu schaffen. Obwohl der Veranstaltungsort vermutlich nicht mit der bewussten Entscheidung gewählt wurde, dass dies genau der richtig Raum für diese Konferenz sei, sondern viel mehr aus praktischen Gründen, beeinflusst er doch, welche Art von Aktionen überhaupt möglich sind. Oder wie es der Philosoph und Soziologe Henri Lefebvre darstellt: „Activity in space is restricted by that space; space ‚decides‘ what actually may occur, but even this ‚decision‘ has limits placed upon it.“3Lefebvre, Henri: The Production of Space, Oxford 1991 [zuerst Paris 1974], S.143 Räume sind demzufolge nicht nur Kulissen, sondern Akteure für das soziale Leben, die Wege eröffnen oder blockieren.

In der Aula des Medienhauses, dem Hauptveranstaltungsort des Symposiums, auf den ich mich für meine Argumentation beziehe, finden normalerweise Vorlesungen oder auch der Semesterauftakt statt. Unzählige Male habe ich hier schon gesessen. Diesmal soll jedoch vieles anders werden: Die Sprechenden unterscheiden sich von denen, die ich hier zuvor gehört habe, und auch der Raum sieht anders aus. Die Reihen der üblichen grauen Hartschalen-Stühle sind durchsetzt von bunten Sofas und Sitzsäcken, auf denen jeweils eine Handvoll Personen Platz finden. Im hinteren Teil des Raums wurde ein Tisch mit einer Decke versehen und zum Buffet umfunktioniert, an dem warme Getränke und Kleinigkeiten zu Essen angeboten werden. Gegenüber wurde eine Leseecke installiert. Auf einem aus hellem Holz gefertigten Podest wird Literatur bereitgestellt, die zum Thema der Veranstaltung passt. Die Aula ist auf Frontalpräsentationen ausgelegt; es geht hier um den Fokus von vielen auf eine kleine Gruppe, was sich auch in Beleuchtung und Akustik spiegelt, nicht darum, sich gegenseitig zuzuhören. Dies wird jedes Mal aufs Neue klar, sobald eine Person aus dem Publikum versucht, an dem Gespräch vorne teilzunehmen. Die Rauminterventionen erweitern zwar den Horizont an Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch, doch die grundlegende Ausprägung der Räumlichkeiten kann nicht überwunden werden. Hinzu kommt der symbolische Raum, dessen Bedeutung, selbst wenn die physische Struktur verändert wird, andauert. Was ich unter dem symbolischen Raum verstehe, möchte ich anhand der Positionen von zwei Denker*innen im Folgenden konkretisieren.

In der Phänomenologie beschreibt Edmund Husserl, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und wie diese Wahrnehmung unser Verständnis von Realität formt, anhand eines Tisches, dessen Betrachtung nicht einfach nur ein passiver Prozess sei, bei dem wir lediglich die äußeren Eigenschaften des Tisches registrieren. Husserl beschreibt seine haptische Wahrnehmung beim Berühren des Tisches: „Die Hand liegt auf dem Tisch. Ich erfahre den Tisch als ein Festes, Kaltes, Glattes.“4Husserl, Edmund: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philoso-phie. Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution (ca. 1913) in: Husserliana Bd. IV, hg. … Mehr anzeigen, womit er die Verbindung zwischen Körpern und Objekten verdeutlicht. Die Sinneswahrnehmung der Hautoberfläche zeigt, dass das Empfinden nicht im Objekt oder im Körper liegt, sondern erst als Effekt der Begegnung Form annimmt. Husserl beschreibt das Aufeinandertreffen als eine unumgängliche Verbindung zwischen dem Körper und seiner Umgebung. Oder anders ausgedrückt: Die Räume, in denen wir uns aufhalten, werden auch ein Teil von uns; wir formen und werden geformt.

Zusätzlich möchte ich Überlegungen von Sara Ahmed, einer bekannten Theoretikerin der queeren und intersektionalen Studien, hinzuziehen, in denen sie unter anderem den Prozess der Konditionierung untersucht: „[…] what we ‚do do‘ shapes what we ‚can do‘.“5Ahmed, Sara: Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, New York 2006, S. 59 Ähnlich einem Muskel, der immer wieder dasselbe tut und mit den gleichen Aufgaben und Anstrengungen konfrontiert ist, diese im Laufe der Zeit leichter fallen werden. Anforderungen hingegen, die nicht trainiert werden, werden verlernt oder sind nur schwer zu meistern. Ein weiteres Beispiel könnte eine rechtshändige Person sein, die versucht mit ihrer linken Hand zu schreiben. Was wir tun begünstigt, was wir in Zukunft tun werden. Oder: Was wir denken begünstigt, was wir in Zukunft denken werden.

Ergänzen wir die Ausführungen von Ahmed und Husserl, so können wir schlussfolgern, wie groß der Einfluss und wie bestimmend die Wechselwirkung zwischen unseren Körpern und ihrer Umwelt ist. In einem ersten Schritt geht der Körper eine Symbiose mit dem Raum ein, in dem er sich befindet, entsprechend der Schilderung von Husserl – ein unbewusster Prozess. Dieser entscheidet nun mit, wie wir uns durch den Raum bewegen, wie wir ihn wahrnehmen, aber auch was wir empfinden. In einem zweiten Schritt führt die Repetition, so drückt es Ahmed aus, zu einer Art Gewöhnung, die sich in unserem Körper speichert und zukünftige Erfahrungen prägt.

Von diesem Punkt an entsteht eine Spirale. Vergangene und zukünftige Erfahrung werden in einen Prozess der Angleichung versetzt. Was wir im Kontext eines Raums erlebt haben, werden wir in diesem wieder erleben. Konkludiert werden kann demgemäß, dass bestimmte Räume auch immer nur bestimmte Aktionen und Emotionen zulassen. Infolgedessen sind Räume nicht neutral; sie spiegeln Machtverhältnisse wider. Insbesondere in etablierten Bildungseinrichtungen wie Universitäten kommen solche Strukturen im physischen Raum zum Ausdruck und die Räumlichkeiten werden zu Trägern symbolischer Eigenschaften.

In Anbetracht der Theorien wird mir deutlich, weshalb es für mich, der mit den Räumlichkeiten der Veranstaltung so vertraut ist, so schwerfiel, die Trennung zwischen dem physischen und symbolischen Raum vorzunehmen. Die Räumlichkeiten sind fundamental mit der Darstellung sowie der Reproduktion von Normen, Hierarchien und Machtstrukturen verbunden – mit all dem, was während des Symposiums in Frage gestellt wurde. Mir wird klar, warum die durch das veränderte und ergänzte Mobiliar suggerierte lockere Atmosphäre fehlplatziert auf mich gewirkt hat. Es war wie ein Zwiegespräch zwischen dem Bestehenden, aufgeladen durch jahrelange Erfahrungen, und dem Hinzugefügtem, bei dem keine der Parteien die Andere zu übertrumpfen vermochten.

Dass eine Aneignung von Räumen in einem gewissen Maße möglich ist, möchte ich in keinem Fall abstreiten. Beispielhaft hierfür sind im Medienhaus der UdK Berlin die All-Gender-Toiletten bzw. die Beschilderung dieser. Sie sind mit selbst gestalteten, nicht stereotypen Piktogrammen ausgezeichnet.6Durch das Gebäudemanagement wurden inzwischen professionell gestaltete Piktogramme angebracht. Das Leitsystem weist aber immer noch ausschließlich binäre WCs aus; es bleibt eine ewige Transition. Trotz aller Bemühungen um Raumtransformationen hängt neben dem Eingang ein Schild, das die Sanitärräume in das binäre Geschlechtersystem aufteilt. Von einer vollständigen Umstrukturierung oder Eroberung des Universitätsraums kann folglich kaum die Rede sein. Dies bedeutet nicht, dass solche subversiven Eingriffe das alltägliche Leben an der Hochschule nicht bereichern können oder dazu beitragen, das vorherrschende Machtgefälle zu destabilisieren. Jedoch kann es im Licht meiner Betrachtung nicht als Überwindung des gegebenen Raums betrachtet werden; vielmehr als ein Verhandeln mit diesem.

Womöglich wäre ein dritter Ort, sprich: ein Ort ohne Verbindung zur Bildungsstätte, zu Arbeit oder Familie passender als Veranstaltungsort des Symposiums gewesen. Ein Raum, der unbefangen ist von hartnäckigen vorherigen Eindrücken und sich auf diese Weise durch den Austausch gestalten lässt. Ein Raum der Gestaltungsfreiheit bietet.

Die Teilnahme am Symposium Unlearning University hat mir ermöglicht, die komplexe Beziehung zwischen Raum und Machtstrukturen zu untersuchen. Dabei musste ich feststellen, dass keine der Rauminterventionen, die im Zuge der Tagung installiert wurden, die vorhandenen Räume grundlegend transformieren und somit keine neue, unbeschwerte Lernumgebung schaffen konnte. Ich möchte mich an dieser Stelle auf die Philosophin und Professorin an der Akademie der bildenden Künste Wien, Ruth Sonderegger, beziehen, die ihre Präsentation mit einem Zitat von Sharon Stein beendete, welche den Prozess des Wandels hin zu einer ethischeren Institution als „hospicing“7Stein, Sharon et al.: „Gesturing Towards Decolonial Futures: Reflections on Our Learnings Thus Far.“ Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), Bd. 4, Nr. 1, S. … Mehr anzeigen, also als eine Art Sterbehilfe, beschreibt. Ein möglichst sanftes Ende, das Platz für Neues schafft. Mir ist klar geworden, dass dies gleichermaßen für die physischen Räume der Institution gilt. Nicht ohne Grund sagen wir, dass wir aus Verhaltensmustern ausbrechen müssen, wenn wir sie ändern wollen. Veränderung (bzw. Fortbestehen) hat, wie beschrieben, eine räumliche Komponente. Wenn wir hin zu etwas Neuem wollen, dann müssen wir auch in neue Umgebungen eintauchen. Es ist erforderlich die Räume zu ändern, in denen wir lernen, und das grundlegend.

Referenzen

| 1 | Vögele, Sophie / Saner, Philippe (Hg.): Art.School.Differences., Zürich 2022 |

|---|---|

| 2 | DiMaggio, Paul: „Classification in Art.“, in: American Sociological Review, Bd. 52, Nr. 4, 1987, S.440–455. |

| 3 | Lefebvre, Henri: The Production of Space, Oxford 1991 [zuerst Paris 1974], S.143 |

| 4 | Husserl, Edmund: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philoso- phie. Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution (ca. 1913) in: Husserliana Bd. IV, hg. von Marly Biemel, Den Haag 1952, S. 146f. |

| 5 | Ahmed, Sara: Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, New York 2006, S. 59 |

| 6 | Durch das Gebäudemanagement wurden inzwischen professionell gestaltete Piktogramme angebracht. Das Leitsystem weist aber immer noch ausschließlich binäre WCs aus; es bleibt eine ewige Transition. |

| 7 | Stein, Sharon et al.: „Gesturing Towards Decolonial Futures: Reflections on Our Learnings Thus Far.“ Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), Bd. 4, Nr. 1, S. 43–65. |

Dieses Essay ist im Rahmen des Projekts Unlearning University entstanden.

Anstatt zu fragen, wie wir arbeiten sollten, sollten wir fragen, wie wir arbeiten müssen – so Claire Cunningham. Als Claire Cunningham erläutert, was sie damit meint, sitzt die Tänzerin, Performance-Künstlerin und Choreographin im Schneidersitz auf einem Kissen und blickt in die Runde. Ihre graue Krücke hat sie vor sich abgelegt. Was es für Cunningham bedeutet, die Bedürfnisse ihres Publikums von Anfang an konsequent mitzudenken, wird im Verlauf ihres Workshops immer deutlicher. Es ist Donnerstag, der 8. Februar 2024, Tag zwei des Symposiums Unlearning University an der UdK Berlin.

Ankommen

Der Workshop findet in Raum 61Raum 6 ist ein kleiner Raum mit Podest und besonders für Filmsichtungen geeignet. Während des Symposiums war der Raum mit Kissen und Klappmatratzen ausgestattet. im Erdgeschoss des Medienhauses statt. Der Eingang ist ebenerdig und trotz der hohen Altbau-Decke und der großen Fenster wirkt der Raum gemütlich. Dazu tragen die Sitzkissen und Matratzen auf dem Boden und der Tribüne bei, die mit vier breiten Stufen einen Großteil des Raums einnimmt. Zu Beginn ihres Workshops lädt Cunningham alle Teilnehmenden dazu ein, sich in diesem Raum einen Platz zu suchen, den sie als angenehm empfinden. Kissen werden verrückt, einige Teilnehmende machen es sich auf Matratzen auf dem Boden oder der Tribüne bequem und auch ein Rollstuhl findet Platz. Cunningham setzt sich im Schneidersitz auf die Tribüne. Sie weist darauf hin, dass es nicht nur möglich, sondern erwünscht sei, die eigenen körperlichen Bedürfnisse ernst zu nehmen, sich beispielsweise auch während des Workshops zu bewegen, umzusetzen, hinzulegen oder bei Bedarf den Raum zu verlassen, auch ohne Erklärung.

Die Teilnehmenden werden außerdem dazu eingeladen, sich aus zwei Schachteln mit Stim-Toys zu bedienen. Stim Toys, auch Fidget Toys oder Stimming Tools genannt, sind Gegenstände, die zur körperlichen Stimulation durch repetitive oder ritualisierte Bewegungen, sogenanntes Stimming, genutzt werden können.2Vgl. „Stimming. Self-Stimulating Behaviors.“ in: Psychology Today Online. URL: https://www.psychologytoday.com/intl/basics/stimming (zuletzt aufgerufen am 15.03.2024). Diese Bewegungen, das Kneten eines Balls etwa, das Langziehen einer Gummischnur oder das Drehen eines Fidget Spinners, können zur Entspannung und zur Fokussierung beitragen. Sie werden insbesondere von neurodivergenten3“Wenn die kognitiven Gehirnfunktionen eines Menschen von denjenigen abweichen, welche die Gesellschaft als innerhalb der Normliegend (also als ‚normal‘ oder ‚neurotypisch‘) definiert, … Mehr anzeigen Menschen genutzt, beispielsweise von Menschen mit ASS4Autismus-Spektrum-Störungen oder mit ADHS5Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Doch auch bei neurotypischen Menschen sind die Spielzeuge beliebt.6Stimtoys Online, URL: https://www.stimtoys.ch/pages/uber- uns (zuletzt aufgerufen am 15.03.2024). Cunningham entschuldigt sich dafür, den Workshop nicht auf Deutsch anleiten zu können. Es stehen Headsets für eine digitale Flüsterübersetzung vom Englischen ins Deutsche zur Verfügung. Im Raum befinden sich neun Teilnehmende und eine Person aus dem Awareness-Team des Symposiums. Als Ruhe eingekehrt ist, stellt sich die Workshopleiterin und Künstlerin vor.

Wer ist Claire Cunningham?

Claire Cunningham bezeichnet sich als „self-identifying disabled person“ und als „queer crip“. Ihr ist wichtig zu betonen, dass es sich dabei nicht um eine Fremdzuschreibung handelt. Anfangs beschreibt sie ihr Äußeres, damit auch Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit eine Vorstellung bekommen könnten, mit wem sie es zu tun haben. Claire Cunningham bezeichnet sich als 46-jährige, etwa ein-einhalb Krücken (143cm) große weiße Frau. Die Krücken, so die Künstlerin, seien eine Erweiterung ihres Körpers; sie bezeichnet sich spaßeshalber auch als Vierbeinerin.

Cunningham ist eine international renommierte Performerin und Choreographin. Ihre Performances beruhen häufig auf dem (Fehl-)Gebrauch ihrer Krücken. Traditionelle Tanztechniken, die nicht behinderte Körper ausschließen, lehnt Claire Cunningham bewusst ab.7Vgl. Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin (HZT): Prof. Claire Cunningham, Einstein-Professorin. In: HZT Online, URL: https://www.hzt-berlin.de/zentrum/personen/claire-cunningham/ (zuletzt … Mehr anzeigen Ihre Arbeiten basieren auf einem „tiefen Interesse an der gelebten Erfahrung von Behinderung und ihren Auswirkungen nicht nur als Choreografin, sondern auch in Bezug auf gesellschaftliche Vorstellungen von Wissen, Wert, Verbindung und gegenseitiger Abhängigkeit.“8Ebd.

Seit Oktober 2023 lehrt und forscht Cunningham als Einstein-Professorin für Choreographie, Tanz und Disability Art am Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin (HZT).9Vgl. Unbekannte*r Autor*in: Claire to become the Einstein Professor for Choreography, Dance and Disability Arts at the Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT). In: Claire Cunninghams … Mehr anzeigen Das HZT wird in Kooperation mit dem Netzwerk TanzRaumBerlin von der UdK und der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch getragen. Claire Cunninghams Fokus liegt in der Forschung auf Crip-Techniken behinderter Tanzkünstler*innen, Praktiken der Fürsorge (care) und Ästhetiken von Zugang (access).10Vgl. Critical Diversity Blog, URL: https://criticaldiversity.udk-berlin.de/abstracts-und-cvs/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2024).

Vorstellungen von Care und Access

Zur Vorbereitung, die freiwillig war, hat Cunningham im Voraus zwei Texte zur Verfügung gestellt, auf die sie im Verlauf des Workshops immer wieder eingeht. Der erste ist ihre Abhandlung „Equations of Care & Responsibility“ (Danceolitics, 2021), der zweite das Kapitel 2.6 aus der Critical Diversity Policy der UdK (2024) zum Thema „Accessibility at/of Arts Universities“. Ursprünglich hatte Claire Cunningham geplant, den Workshop zu zweit mit der Künstlerin Angela Alves anzuleiten und die Inhalte im Dialog zu vermitteln. Doch da diese kurzfristig erkrankt ist, hält Claire Cunningham den Kurs nun alleine ab. Sie hätte gerne vermieden, einen Frontalvortrag zu halten, meint sie. Die Künstlerin schlägt daher vor, sich mit ihrem Input auf eine halbe Stunde zu beschränken, bevor die Teilnehmenden ihre persönlichen Erfahrungen nach einer Pause in interaktiven Formaten teilen können. Alle Teilnehmenden stimmen zu und Claire Cunningham erzählt. Es würde den Rahmen dieses Berichts sprengen, auf all die Punkte einzugehen, die sie anspricht. Deshalb möchte ich hier die zentralen Aussagen festhalten. Wem das nicht reicht, der*dem empfehle ich Cunninghams Aufsatz „Equations of Care & Responsibility“ in dem Sammelband Danceolitics11Cunningham, Claire: Equations of Care & Responsibility. In: Willeit, Simone und Wolińska, Kasia (Ed.): Danceolitics, Berlin 2021, S. 67–78., aus dem Claire Cunningham im Verlauf des Workshops immer wieder zitiert.

Mit dem Begriff care habe sie sich lange schwergetan, erklärt Claire Cunningham. Er provoziere zahlreiche problematische Assoziationen: „Care was a thing done to or for disabled people, rather than something that disabled people had agency or control in.“12Ebd., S. 68 In den vergangenen Jahren habe sie dennoch festgestellt, dass care ein wichtiger Teil ihrer Arbeit geworden sei. Sie habe sich mit anderen Künstler*innen und Kolleg*innen wie Luke Pell, Julia Watts Belser und Jess Curtis ausgetauscht und gemeinsam ein Konzept entwickelt, das sie „the choreography of care“ nannten.

Aus ihrer Perspektive als performative Künstlerin setzt sich Cunningham kritisch mit den Orten auseinander, an denen sie performt. Theater seien historisch betrachtet sehr ableistisch. In der Critical Diversity Policy der UdK wird Ableismus definiert als „die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, indem Menschen an bestimmten Fähigkeiten gemessen und auf ihre Beeinträchtigung reduziert werden und/oder indem ihnen Zugänge erschwert bzw. verunmöglicht werden.“13Universität der Künste Berlin: Glossar, in: Critical Diversity Policy. Konzept für Antidiskriminierung & Diversität Universität der Künste Berlin, Berlin 2023, S. 49. Eine Theaterperformance zu besuchen, führt Claire Cunningham aus, bringe je nach Behinderung zahlreiche unterschiedliche Herausforderungen mit sich, von der Anreise über die Frage nach der Zugänglichkeit am Veranstaltungsort, etwa für Rollstühle oder für nicht sehende Menschen, bis hin zu der Frage, ob es eine geeignete Toilette gibt. Hier wird ein Punkt deutlich, den die Künstlerin auch in „Equations of Care & Responsibility“ betont: Information ist Macht (information is power14Cunningham, Claire: Equations of Care & Responsibility. In: Willeit, Simone und Wolińska, Kasia (Ed.): Danceolitics, Berlin 2021, S. 74.) und je mehr Informationen, desto besser der Zugang (access).

Neben der Angst vor Bevormundung oder ablehnender Behandlung vor Ort gebe es auch Menschen, für die bestimmte Elemente der Performance ein Problem darstellen könnten, zum Beispiel, wenn der Ton ohne Vorwarnung plötzlich laut wird, oder wenn sich die Lichtverhältnisse plötzlich verändern. Auch während der Performance berührt oder angesprochen zu werden, könnte problematisch sein, ebenso, wenn die Performer*innen oder andere Zuschauer*innen erwarten, dass man sich schnell von der Stelle bewegt.15Vgl. Ebd., S. 72 f. Cunningham zählt noch viele weitere Beispiele auf, die den Performance-Besuch für Menschen mit Behinderungen erschweren können.

Häufig gingen Veranstaltungsbesuche für Menschen mit Behinderungen auch mit höheren Kosten einher als für Menschen ohne Behinderung, etwa weil zusätzlich das Ticket und die Anreise für eine Begleitperson bezahlt werden müssen oder weil die zusätzliche Recherche im Voraus und die Planung des Veranstaltungsbesuchs viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese Arbeit (work) wolle sie honorieren und respektieren und fühle sich daher ihrem Publikum gegenüber verantwortlich. Hier kommt auch wieder der care-Begriff ins Spiel. Die care-Arbeit, die sie ihrem Publikum gegenüber leiste, gelte insbesondere, aber nicht nur für Menschen mit Behinderungen. Schließlich könne sie nicht davon ausgehen, dass der Besuch einer ihrer Performances für irgendeine Person einfach sei.16Vgl. Ebd., S. 73 f.

Daher orientiert sich Cunningham in ihrer Arbeit an den Kategorien time as care, communication as care, design as care, performance as care und the complexity of care.16 Diese Kategorien ermöglichten, ihre eigene künstlerische Arbeit zu hinterfragen. Ihr Ziel sei es, care für ihre Mitarbeiter*innen, für das Werk selbst und für das Publikum zu leisten – und zwar konsequent und von Anfang an. Darum also geht es ihr, wenn sie sagt, wir sollten uns fragen, wie wir arbeiten müssen, anstatt zu fragen, wie wir arbeiten sollten („We should ask ourselves how we must work instead of asking how we should work“). Dabei spielt Aufmerksamkeit (attention) Claire Cunningham zufolge eine zentrale Rolle. Der Akt des Wahrnehmens (noticing) der eigenen Bedürfnisse und der Bedürfnisse anderer werde zu einem Akt der Fürsorge (care), indem wir basierend auf Aufmerksamkeit und Wahrnehmung Initiative ergreifen und aktiv werden (action).17Vgl. Ebd., S. 70 Für Claire Cunningham bedeutet das unter anderem, dass sie bei der Fortbewegung im Alltag mehr auf den Boden blickt als andere und dass sie in ihren Performances daher häufig versucht, die Aufmerksamkeit des Publikums auf den Boden zu lenken.

Eine der zentralen Fragen, die sich die Künstlerin immer wieder stellt, ist außerdem, wie sie den Besucher*innen ihrer Performances das Gefühl vermitteln kann, dass es wirklich möglich ist, den Raum zu verlassen, wenn sie wollen. Dies einfach zu sagen, sei oft nicht genug. Sie versuche prinzipiell immer, möglichst alle relevanten Informationen mit dem Publikum zu teilen (information is access). Denn nur so hätten das Publikum wirklich die Wahl (choice), eine Entscheidung zu treffen: information is power. Ihre Verantwortung nehme sie sehr ernst, auch wenn die Entscheidung, Informationen vorab preiszugeben, Einfluss auf das ästhetische Erleben einer Performance haben könne.

Auch in ihrer neuen Position als Professorin am HZT steht Claire Cunningham vor der großen Frage, wie Universitäten inklusiver gestaltet werden kann.

Barrierefreiheit (in) der Kunstuniversität

Auf ihre bisherigen Erfahrungen am HZT wird sie nach ihrem Vortrag auch direkt von einer Teilnehmerin angesprochen. Mit ihrer neuen Position als Professorin gingen neue Herausforderungen einher, erwidert Claire Cunningham. Sie und ihr Team seien dabei zu lernen und herauszufinden, wie das Tanz-Studium für Menschen mit Behinderungen attraktiver werden könne. Den Bewerbungsprozess für Studierende inklusiver zu gestalten sei beispielsweise eine Stellschraube, der sie gerne mehr Aufmerksamkeit widmen würde. Sie stellte aber auch klar, dass dies eine Aufgabe der verantwortlichen Verwaltungsmitarbeiter*innen sei, für die ihr die Kapazitäten fehlten. Ihr Fokus liege auf der künstlerischen Lehre. Sie und ihr Team stellten sich deshalb die Frage, wie sie die Verbesserung der Barrierefreiheit am HZT nachhaltig unterstützen könnten. In diesem Zusammenhang spricht Claire Cunningham auch die Critical Diversity Policy der UdK an. In Kapitel 2.6 zu „Barrierefreiheit (in) der Kunstuniversität“18Vgl. Universität der Künste Berlin :Barrierefreiheit (in) der Kunstuniversität (Kapitel2.6), in: Critical Diversity Policy. Konzept für Antidiskriminierung & Diversität Universität der … Mehr anzeigen bekäme sie den Eindruck, dass die Inklusion von Menschen mit Behinderungen häufig als extrem kompliziert wahrgenommen würde. Oft müsse sie das aber gar nicht sein und kleine Veränderungen könnten schon viel bewirken. In der Policy würden viele wichtige Punkte angesprochen, von der räumlichen über die digitale Barrierefreiheit bis hin zum Nachteilsausgleich für ein barrierefreies Studium.19Vgl. Ebd., S. 44f. Ein Punkt käme ihr aber zu kurz, nämlich die Zugänglichkeit zur Lehre an Kunstuniversitäten. Mit einem höheren Anteil an der Universität angestellter Personen mit Behinderung ginge ihrer Erfahrung nach automatisch mehr Inklusion auch für Studierende einher. Das hinge sowohl mit der Sensibilisierung der Angestellten und Studierenden, als auch mit der Vorbildfunktion der Lehrenden zusammen.

„Tell me something you notice in this room.”

Nach einer Pause machen es sich die Teilnehmenden wieder im Raum bequem, zum Teil an neuen Plätzen. Ein Teilnehmer legt sich auf den Rücken. Wieder lädt die Workshopleiterin dazu ein, die Bedürfnisse des Körpers bewusst wahrzunehmen (attention and noticing): „What you need for your body, feel free to do, if you want to sleep, sleep.“ Einige Teilnehmende lachen, doch Claire Cunningham erklärt, sie freue sich sogar, wenn Besucher*innen während ihrer Performances einschliefen. Das verdeutliche, dass sie sich wohlfühlten. Doch diesmal schläft niemand ein. Stattdessen lassen sich die Teilnehmenden auf die vier Übungen ein, die die Künstlerin anleitet. Die erste Übung hat Claire Cunningham von der Choreographin und Performerin Sara Shelton Mann gelernt. Dafür setzen sich die Teilnehmenden jeweils zu zweit in Paaren zusammen. Jede Person hat eine Minute Zeit, in der sie immer wieder auf die Aufforderung „Tell me something you love“ („Erzähl mir etwas, das du liebst“) antwortet. Nach einer Minute wechseln die Partner*innen und die andere Person antwortet. Diese Übung wird mit drei unterschiedlichen Partner*innen wiederholt. Einige Paare wechseln dafür ins Deutsche. Bei dem Hinweis, bitte nicht zu versuchen, interessant zu wirken, geht ein Grinsen durch die Runde. Ich beobachte gespannt, wie diese persönliche Frage die Stimmung in der Gruppe auflockert, die Teilnehmenden haben sich erst hier und heute kennengelernt. Die zweite Übung funktioniert nach demselben Prinzip, doch diesmal lautet die Aufforderung: „Tell me something you notized today – outside or inside your body“ („Erzähl mir etwas, das du heute festgestellt hast – in deinem Körper oder außerhalb“).

Die dritte und vierte Übung beziehen sich explizit auf das Thema der Barrierefreiheit an Kunstuniversitäten. Wieder wechseln die Gruppen, so dass alle Teilnehmenden einer Person gegenübersitzen, mit der sie noch nicht gesprochen haben. Für die dritte Übung hat jede Person zwei Minuten Zeit. Die Aufgabe lautet: „Tell me something you notice in this room” („Erzähl mir etwas, das du in diesem Raum wahrnimmst“). Hier ginge es um die Frage nach design as care, präzisiert Claire Cunningham, und darum, von welchen Körpern der Raum, in dem der Workshop stattfindet, ausginge.. Alle Gruppen stellen fest, wie stark der Ort das Zusammensein beeinflusst. Zwar gibt es viele gemütliche Sitzmöglichkeiten, doch wäre mehr als ein Rollstuhl im Raum, würde es schon eng werden, das Licht lässt sich nicht ändern und die Fenstergriffe sind so hoch angebracht, dass sie nur von Menschen mit einer bestimmten Körpergröße bedient werden können. Ich muss zugeben, dass mir das als able-bodied Person ohne körperliche Einschränkungen vorher nicht aufgefallen war.

Für die letzte Übung kommt erneut Bewegung in den Raum. In Vierergruppen erzählen die Teilnehmenden aus ihrem Arbeits- und Universitätsalltag und gehen jeweils auf einen konkreten Aspekt ein, der bestimmte (körperliche) Kapazitäten voraussetzt. Wir stellen fest, dass allen Teilnehmenden zahlreiche Beispiele für fehlende Zugänglichkeit (access) im Alltag einfallen. Auch mir fallen einige Situationen ein, die mich persönlich bisher ehrlicherweise nicht gestört haben. Ich halte mich eigentlich für einen reflektierten Menschen, empfinde Barrierefreiheit als wichtig und habe „Equations of Care and Responsibility“20Cunningham, Claire: Equations of Care & Responsibility. In: Willeit, Simone und Wolińska, Kasia (Ed.): Danceolitics, Berlin 2021, S. 67-78. mit Begeisterung gelesen. Deshalb nehme ich auch an dem Workshop teil. Doch in diesem Moment wird mir bewusst, wie viel sensibler ich im Alltag sein könnte und sollte.

Gemeinsam diskutieren wir in Kleingruppen optionale Lösungsmöglichkeiten. Claire Cunningham weist darauf hin, dass es manchmal unmöglich sei, eine Lösung für das jeweilige Problem zu finden. Die Zeit fehlt, mögliche Lösungen für alle angesprochenen Probleme zu diskutieren, doch es gibt viele Ideen. Die diskutierten Fragen werden wir mitnehmen, so das Feedback, wie auch die Ideen für mehr care und access im individuellen Studien- und Berufsalltag. Ich beobachte nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Teilnehmenden eine Sensibilisierung. Viel zu schnell sind zwei Stunden vergangen und der Workshop findet ein Ende. Einige Teilnehmer*innen bleiben, um noch einmal kurz persönlich mit Claire Cunningham ins Gespräch zu kommen.

Und jetzt?

Immer wieder ist im Verlauf des Workshops deutlich geworden, wie ernst Claire Cunningham ihren care-Anspruch nimmt. Das Konzept der „choreography of care“ ist offensichtlich nicht nur eine Theorie, sondern die Grundlage ihres Arbeitens. Ich bin gespannt, wie sich das in Cunninghams neuem Solowerk Songs of the Wayfarer manifestieren wird, das sie im November 2024 uraufführen wird.21Vgl. HZT Online, URL: https://www.hzt-berlin.de/zentrum/personen/claire-cunningham/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2024). Dass die Künstlerin in ihrem Einsatz für mehr Inklusion in den Künsten keine Einzelkämpferin ist, zeigen auch andere Projekte wie beispielsweise Making A Difference. Das Langzeitprojekt hat zum Ziel, selbstbestimmte und sichtbare Communities „behinderter, Tauber und chronisch kranker Künstler*innen in der Berliner Tanzszene“ zu fördern.22Making a Difference. Projektwebseite (2024), URL: https://making-a-dilerence-berlin.de/ueber-uns/ (zuletzt aufgerufen am 12.03.2024).

An der UdK Berlin wird die im Grundgesetz23Vgl. Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3, Satz 2. und im Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen24Vgl. Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG): Behindertengleichstellungsgesetz vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Mai … Mehr anzeigen verankerte Forderung nach mehr Inklusion aktuell noch nicht ausreichend umgesetzt, denn es „existieren noch immer Barrieren auf räumlicher, zeitlicher, sprachlicher, organisatorischer und habitueller Ebene.“25Universität der Künste Berlin: Glossar, in: Critical Diversity Policy. Konzept für Antidiskriminierung & Diversität Universität der Künste Berlin, Berlin 2023, S. 49.

Wie die UdK der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen entgegenwirken möchte, ist in der Critical Diversity Policy festgehalten. Zentrale Anlaufstellen an der UdK Berlin sind der Beauftrage für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen Christian Schmidts und die Vertrauensperson der Schwerbehinderten Menschen Inga Kleinecke. Ihre Kontaktdaten und weitere Informationen sind auf der Webseite zur Barrierefreiheit und der Seite zum barrierefreien Studium an der UdK Berlin zu finden.

Referenzen

| 1 | Raum 6 ist ein kleiner Raum mit Podest und besonders für Filmsichtungen geeignet. Während des Symposiums war der Raum mit Kissen und Klappmatratzen ausgestattet. |

|---|---|

| 2 | Vgl. „Stimming. Self-Stimulating Behaviors.“ in: Psychology Today Online. URL: https://www.psychologytoday.com/intl/basics/stimming (zuletzt aufgerufen am 15.03.2024). |

| 3 | “Wenn die kognitiven Gehirnfunktionen eines Menschen von denjenigen abweichen, welche die Gesellschaft als innerhalb der Normliegend (also als ‚normal‘ oder ‚neurotypisch‘) definiert, dann wird dieser Mensch als neurodivergent bezeichnet.“– Jäggi, Claudia (01.09.2023): 07 Diversität und Eingebundenheit: 7.3 Neurodiversität. In: Schweizerische Gesundheitsstiftung RADIX Online. URL: https://www.radix.ch/de/gesunde- schulen/angebote/schoolmatters/buecher/ein-beitrag-zur-entwicklung-der-schule-mit-psychischer-gesundheit/07-diversitaet-und-eingebundenheit/73-neurodiversitaet/ (zuletzt aufgerufen am 16.03.2024). |

| 4 | Autismus-Spektrum-Störungen |

| 5 | Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung |

| 6 | Stimtoys Online, URL: https://www.stimtoys.ch/pages/uber- uns (zuletzt aufgerufen am 15.03.2024). |

| 7 | Vgl. Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin (HZT): Prof. Claire Cunningham, Einstein-Professorin. In: HZT Online, URL: https://www.hzt-berlin.de/zentrum/personen/claire-cunningham/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2024). |

| 8 | Ebd. |

| 9 | Vgl. Unbekannte*r Autor*in: Claire to become the Einstein Professor for Choreography, Dance and Disability Arts at the Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT). In: Claire Cunninghams offizielle Webseite, URL: http://www.clairecunningham.co.uk/2023/06/claire-to-become-the-einstein-professor-for-choreography-dance-and- disability-arts-at-the-inter-university-centre-for-dance-berlin-hzt/ (zuletzt aufgerufen am 20.03.2024) |

| 10 | Vgl. Critical Diversity Blog, URL: https://criticaldiversity.udk-berlin.de/abstracts-und-cvs/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2024). |

| 11 | Cunningham, Claire: Equations of Care & Responsibility. In: Willeit, Simone und Wolińska, Kasia (Ed.): Danceolitics, Berlin 2021, S. 67–78. |

| 12 | Ebd., S. 68 |

| 13 | Universität der Künste Berlin: Glossar, in: Critical Diversity Policy. Konzept für Antidiskriminierung & Diversität Universität der Künste Berlin, Berlin 2023, S. 49. |

| 14 | Cunningham, Claire: Equations of Care & Responsibility. In: Willeit, Simone und Wolińska, Kasia (Ed.): Danceolitics, Berlin 2021, S. 74. |

| 15 | Vgl. Ebd., S. 72 f. |

| 16 | Vgl. Ebd., S. 73 f. |

| 17 | Vgl. Ebd., S. 70 |

| 18 | Vgl. Universität der Künste Berlin :Barrierefreiheit (in) der Kunstuniversität (Kapitel2.6), in: Critical Diversity Policy. Konzept für Antidiskriminierung & Diversität Universität der Künste Berlin, Berlin 2023, S. 43 f. |

| 19 | Vgl. Ebd., S. 44f. |

| 20 | Cunningham, Claire: Equations of Care & Responsibility. In: Willeit, Simone und Wolińska, Kasia (Ed.): Danceolitics, Berlin 2021, S. 67-78. |

| 21 | Vgl. HZT Online, URL: https://www.hzt-berlin.de/zentrum/personen/claire-cunningham/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2024). |

| 22 | Making a Difference. Projektwebseite (2024), URL: https://making-a-dilerence-berlin.de/ueber-uns/ (zuletzt aufgerufen am 12.03.2024). |

| 23 | Vgl. Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3, Satz 2. |

| 24 | Vgl. Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG): Behindertengleichstellungsgesetz vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist. |

| 25 | Universität der Künste Berlin: Glossar, in: Critical Diversity Policy. Konzept für Antidiskriminierung & Diversität Universität der Künste Berlin, Berlin 2023, S. 49. |

Dieses Essay ist im Rahmen des Projekts Unlearning University entstanden.

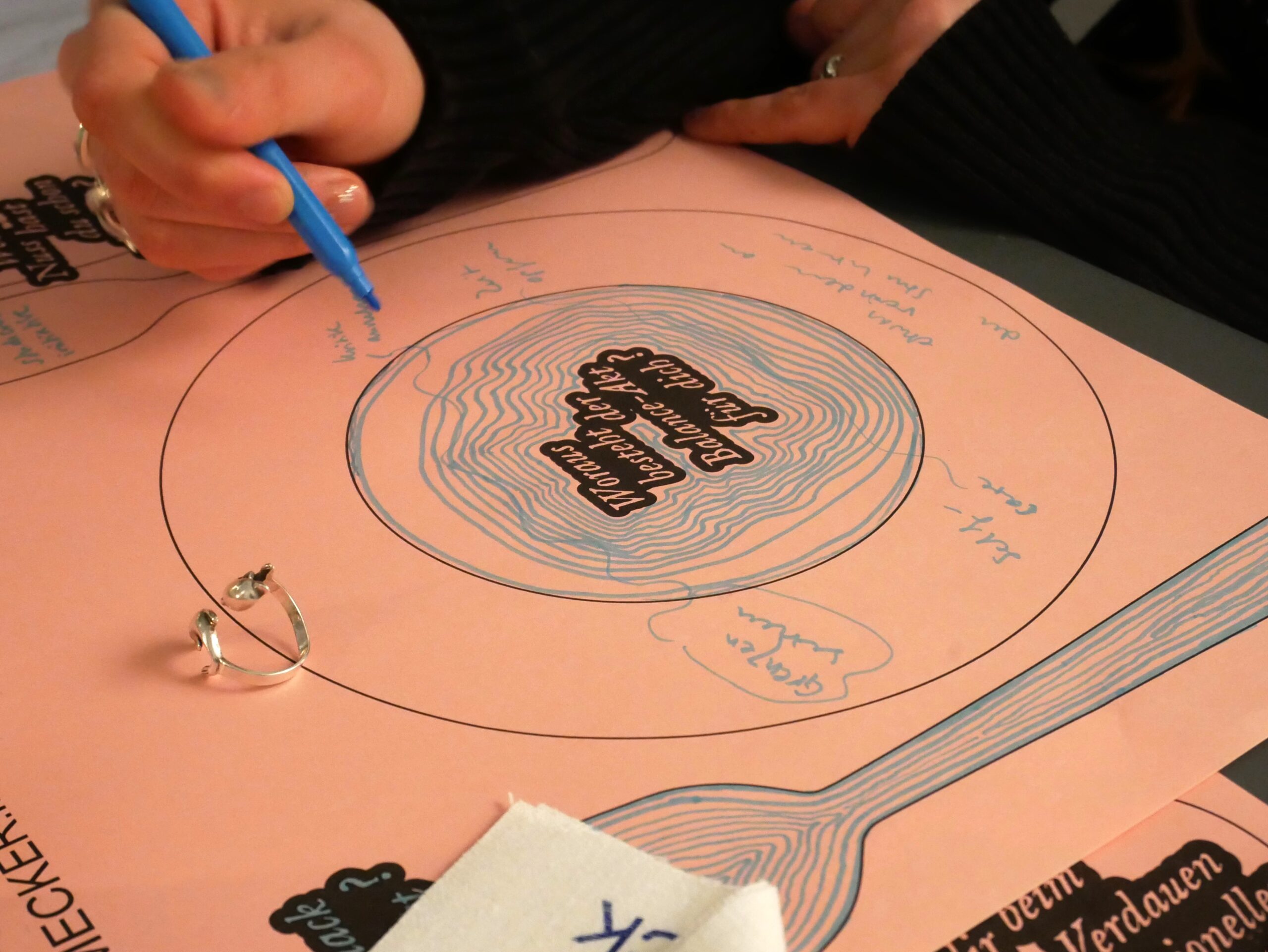

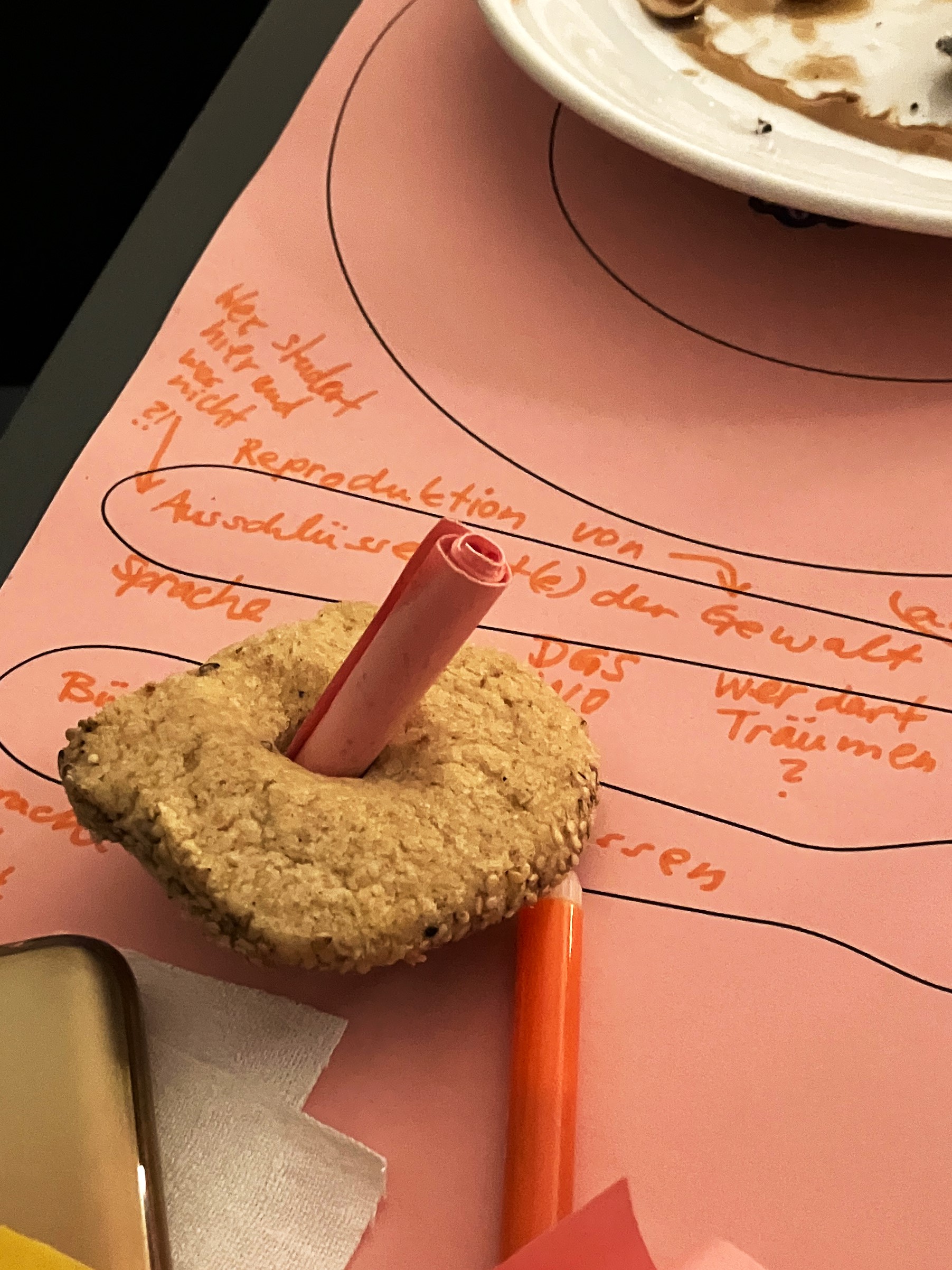

Null: Sexy Logistics

Dieser Text ist ein Verdauungsprozess der Taste-Performance „Institutioneller Beigeschmack“, die am 8.2.2024 beim Symposium Unlearning University stattgefunden hat. Die Unterkapitel dieses Textes tragen die gleichen Titel wie unsere Workshopelemente und geben einen Einblick in einen Abend aus unterschiedlichen Erinnerungen, Bauchgefühlen und Nachgeschmäckern.

Eins: Ankommen

Am Donnerstagabend führt der Weg zum Workshop zunächst über einen roten Teppich hinein in das Medienhaus der Universität der Künste Berlin. Als Erstes schlägt einem die distanzierte Kälte der hohen, weißen Flure entgegen. Ein kleiner Raum, etwas versteckt im zweiten Stock, lädt die Teilnehmenden an einen langen Esstisch ein. Mit Kerzen und Kräutern bestückt, will er ein wärmeres Willkommen aussprechen. Nach und nach treten zögerlich verschiedene Menschen ein und suchen sich einen Platz aus: Studierende, Lehrende der UdK oder anderer Kunsthochschulen, eine Person des Awareness-Teams, Gäst*innen, uns vertraute oder noch unbekannte Gesichter.

Wir beginnen von verschiedenen Richtungen des Tisches aus vorzulesen: Herzlich Willkommen, liebe Beischmecker*innen! Schön, dass ihr da seid und euch entschieden habt, Teil von dieser Tafel zu werden – wohl überlegt oder aus einem spontanen Impuls heraus […]. Tiefer in die Höhlen eurer Münder hinein zu spüren, zu schmecken und mit Zungenspitzengefühl zu ertasten, welche institutionellen Rückstände sich dort abgelagert haben, welche Erfahrungskrümel sich zwischen euren Zähnen eingerichtet haben […]. Bleibende Erinnerungsreste, oftmals unbemerkt, manchmal drückend, die in überraschenden Momenten – in denen ihr euch nicht einmal mehr ihrer Existenz bewusst seid – einen merkwürdigen Geschmack absondern. […] Er füllt die Zwischenräume, sickert in die Schleimhäute auf der Innenseite der Wangen ein und benetzt jede neu eintretende Erfahrung mit seiner eigenen Mischung. Er verändert seine Färbung, lässt sich schwer beschreiben und schwer fassen. Und doch ist er, einmal ausgebreitet, unverkennbar: Der institutionelle Beigeschmack.

An diesem Abend soll es um die schwer verdaulichen Widersprüche gehen, die das Arbeiten in und über Institutionen wie der Kunsthochschule mit sich bringt. In einem multisensorischen Austauschformat lassen wir uns die verschiedenen Formen und Ambivalenzen von Kritik auf der Zunge zergehen – beim gemeinsamen Tischgespräch, begleitet von bittersüßen, knackenden und klebrigen Häppchen, die unsere Erinnerungen anregen.

‚Wir‘ – das sind Destina Atasayar, Lu Herbst, Lucie Jo Knilli, Charlotte Perka und Lioba Wachtel. Als Kollektiv aus (ehemaligen) Studierenden an Kunsthochschulen organisieren wir gemeinsam künstlerische Austauschformate. In unseren Veranstaltungen über strukturelle Ausschlüsse versuchen wir studentischen Zusammenhalt zu stärken und dem ‚Not-Yet‘1Walidah Imarisha und Jeanne van Heeswijk nutzen Visionary Fiction für das Imaginieren einer antidiskriminatorischen Zukunft (‚Not-Yet‘), die sie bereits in der Gegenwart herstellen: „It is a … Mehr anzeigen einer zugänglicheren und wertschätzenderen Kunsthochschule näherzukommen. Unsere Zusammenarbeit entstand aus einer Kooperation der Kollektive „Eine Krise bekommen“ (UdK Berlin) und „In the Meantime“ (HFBK Hamburg).

Während sich diese Worte in meinem Mund formen, während ich sie schmecke, während sie mir auf der Zunge zergehen, ist er schon da. Der institutionelle Beigeschmack hat sich selbst eingeladen, wie er es immer tut. Und nun nimmt er Raum ein. Kennt ihr das?

Wir geben die erste Kostprobe herum: Eine Schale mit Beeren, die gleichzeitig salzig, bitter, herb und sauer schmecken.

Welchen Beigeschmack hat dieser Ort für dich? In welchem ‚Wir‘ findest du dich wieder?

Zwei: Balancieren

„Trying to address an institutional problem often means, inhabiting the institution all the more. […] Inhabitance can thus involve reentry: you reenter the institution through the back door. You learn about doors, secret doors, trapdoors: how you can be shut out, how you can be shut in.“2Ahmed, Sara: Complaint, Durham 2021, S. 275f. – Sara Ahmed

Die Tür zum Workshopraum geht von einem langen Flur ab, der zu den Klassenräumen führt. Unmittelbar daneben befinden sich auch die Büros von Lehrenden und der Verwaltung.

Oftmals sind Flure die Orte, an denen Geschichten geteilt werden, die in vielen Fällen nicht die Türen der innerinstitutionellen Beschwerdestellen erreichen. An diesem Abend geht es um solche Erfahrungen, aber auch um Momente von Widerstand und Resilienz, von Umbruch und Zusammenhalt. Wir teilen Momente der Hoffnung und erzählen von Orten, die uns Kraft gegeben haben auf unseren Wegen durch die verzweigten Flure der Institution.

Egal welche Rolle wir innerhalb der Universität einnehmen, ob als begeisterte Teilnehmende, zurückhaltende Beobachter*innen oder unbequeme Kritiker*innen, wir werden durch sie geprägt. Trotz allergischer Reaktionen nehmen wir die Bewertungskriterien, Referenzen, Hierarchien und Vorlieben in uns auf, die uns auch schon viel früher oder in anderer Form in unserem Leben begegnen. Es sickert in uns ein: Das Wissen und die Wissensarten, welche in diesen Räumen wertgeschätzt, anerkannt oder abgelehnt werden, die Themen, die als relevant betrachtet werden, die Normen und die Vorstellung von Erfolg, von Scheitern und von einer Zukunft, die uns möglich erscheint. Stück für Stück setzt sich aus diesen Erfahrungen, die wir über die Jahre zu uns nehmen, eine eigene kleine Institution in unserer Bauchgegend zusammen. Wir sind an ihrem Bau, oder an ihrer Wiederherstellung, oft nur unbewusst beteiligt und bemerken ihre Existenz häufig dann, wenn eine Situation uns den Unterschied vor Augen hält, der zwischen unseren Wünschen, der Theorie und der Praxis besteht.

Wir sprechen über die Herausforderungen, in unseren selbstorganisierten Formaten nicht die gleichen Barrieren zu reproduzieren, wie wir sie in unserem Studium kennengelernt haben. Es ist uns nicht gelungen, bei unserer letzten größeren Veranstaltung wichtige Momente nicht an den Rand zu drängen: Es blieb zu wenig Zeit für Verdolmetschung, das Besprechen von Konflikten im Team, den Abwasch zwischen den Workshops und eine umfangreichere Sensibilisierung für barrierearme Veranstaltungsorganisation. Die in uns eingenistete Institution und ihr Fokus auf Produktivität und Präsentation gestaltete in vieler Hinsicht mit und wurde von den Förderungsbedingungen verstärkt.

Auch beim Workshop „Institutioneller Beigeschmack“ sind die Wirkungsweisen der Institution spürbar: sie zeigen sich unweigerlich, wenn unterschiedlichen Positionierungen in der Rolle von Lehrenden, Studierenden, Organisator*innen des Symposiums oder externe Besucher*in zusammen am Tisch sitzen. Manche können mit mehr Distanz über ihre Erlebnisse an Institutionen sprechen, da die UdK nicht ihr Studienort oder Arbeitsplatz ist, oder die Anwesenden nicht ihre Kommiliton*innen oder Kolleg*innen. Das schafft An- und Abwesenheiten von bestimmten Geschichten, die sich in diesem Rahmen erzählen oder nicht nicht erzählen lassen, was vor allem in den Kleingruppen spürbar ist. Wie transparent kann der Raum sein und wie viel Verletzlichkeit lässt er zu? Wie sind ein sensibler Austausch und Verbündung zwischen den unterschiedlichen Statusgruppen dennoch möglich, die es für emanzipatorische und respektvolle Lernräume braucht?

„That combination [in a collective] can be a matter of hearing. I listened to each account and I listened again, transcribing, reflecting, thinking, feeling. And in listening to you, becoming a feminist ear […] I also put my ear to the doors of the institution […], listening out for what is usually kept inaudible, who is made inaudible, hearing about conversations that mostly happen between closed doors. I was made able to hear the sound of institutional machinery – that clunk, clunk – from those who came to understand how it works, for whom it works. When I think of the collective assembled here, I think of institutional wisdom. I think of how much we come to know by combining our forces, our energies. I think of how much we come to know because of the difficulties we had getting through.“3ebd., S. 275 – Sarah Ahmed

Drei: Kauen

Unweigerlich lernen wir in unserer Zeit an der Kunsthochschule nicht nur künstlerische Theorie und Praxis. Mindestens genauso groß ist der Anteil an gelerntem Habitus, der sich darin zeigt, wie wir durch die Hochschule navigieren. Wir lernen von unseren institutional heartbreaks, an welchen Türen wir klopfen und in welche (Beschwerde-)Stellen wir das Vertrauen verlieren. Wir lernen, dass viele Hürden, Widersprüche und Erfahrungen uns wieder und wieder begegnen. Die öffentliche Kritik an der gegenwärtigen Lehre kommt nur schwer gegen das Prestige der Hochschulen und ihrer Hauptakteur*innen an.

Wir kauen und malmen auf den Widersprüchen herum und mit jedem neuen Versuch, sie zu zerkleinern und in mundgerechte Stücke zu teilen, scheinen sie noch ein bisschen mehr aufzuquellen. Sie bilden eine zähe Masse. Wir kauen, bleiben kleben und kommen scheinbar nicht vom Fleck.

Erinnert ihr euch, wann sich bei euch zum ersten Mal innerer Widerstand gegen die institutionellen Strukturen geregt hat? Konntet ihr Verbündete finden, etwa durch Blickkontakte und Gespräche? Oder habt ihr euch damit alleine gefühlt? Blieb es bei der einen Situation oder begegnet sie euch immer wieder, immer noch? Konntet ihr Handlungsoptionen für euch entdecken und wo haben sie hingeführt?

Was passiert wohl mit der Kiefermuskulatur, wenn immer wieder und wieder und wieder die gleichen, zähen Widersprüche durchgekaut werden. Gewöhnen wir uns irgendwann an das ständige Kauen, Knirschen und Knacken?

Vier: Nüsse knacken

Fünf: Verdauen

Ähnlich wie der institutional speed4Als institutional speed bezeichnen Tiffany Page, Anna Bull und Emma Chapman („The Group 1752“) die Zeit, die Veränderungsprozesse in Institutionen brauchen. Sara Ahmed: Complaint!, S. 286. ist unsere Verdauung ein langsamer Prozess. Manchmal löst sich ein unangenehmer Knoten im Magen erst nach Monaten oder Jahren, in denen wir schon längst die institutionellen Räume verlassen haben. Oder wir entwickeln über die Zeit Unverträglichkeiten und müssen einige Zutaten meiden. Genauso verdaut die Universität auch uns, wenn wir aus ihrem Verdauungssystem aus Fluren, Büros, Prüfungsämtern oder Seminarräumen ausgespuckt werden. In diesem Prozess verändern wir uns. Welche Spuren hinterlassen im Gegenzug auch wir in der Institution?

An diesem Abend lernen wir von den anwesenden Personen etwas über Abgrenzungen, Verbundenheiten, Aushalten und Selbstschutz. Von dem Widerspruch zwischen erwünschter Kritik und massiver Gegenreaktion auf Kritik. Von Zukunftswünschen und Tokenism. Von Rezepten für die Verdauung der institutionellen Widersprüche und Unverträglichkeiten.

Zum Abschluss schreiben wir die einen oder anderen institutional wisdoms auf kleine Zettel. Sie werden eingerollt in einen Glückskeks an andere Workshopteilnehmer*innen weitergegeben und finden ihren Weg heraus aus dem Raum mit dem Tisch voller Krümel und Nussschalen, zurück durch die Flure der Universität.

Referenzen

| 1 | Walidah Imarisha und Jeanne van Heeswijk nutzen Visionary Fiction für das Imaginieren einer antidiskriminatorischen Zukunft (‚Not-Yet‘), die sie bereits in der Gegenwart herstellen: „It is a practice in unlearning and committing otherwise to sharing other realities, to other understandings of the past-present or the present-past, and starting to learn from that in order to literally train; not workshopping the not-yet, but actually training to share and commit to other realities in order to build them.“ – Walidah Imarisha in Conversation with Jeanne van Heeswijk and Rachael Rakes: „Living the Not-Yet“, Toward the Not Yet: Art as Public Practice (2021), BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht. S. 25–33 |

|---|---|

| 2 | Ahmed, Sara: Complaint, Durham 2021, S. 275f. |

| 3 | ebd., S. 275 |

| 4 | Als institutional speed bezeichnen Tiffany Page, Anna Bull und Emma Chapman („The Group 1752“) die Zeit, die Veränderungsprozesse in Institutionen brauchen. Sara Ahmed: Complaint!, S. 286. |

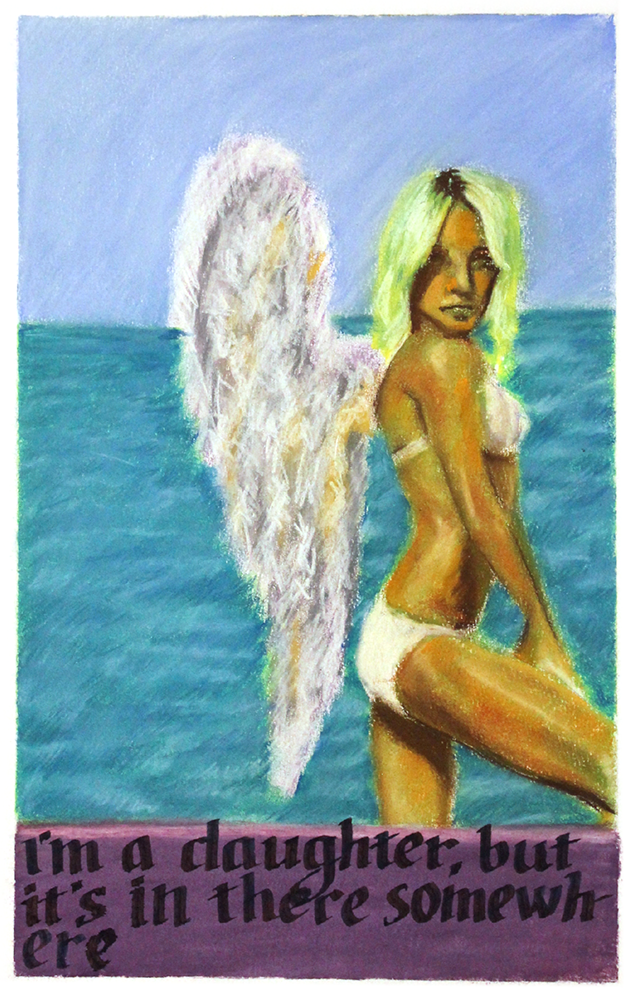

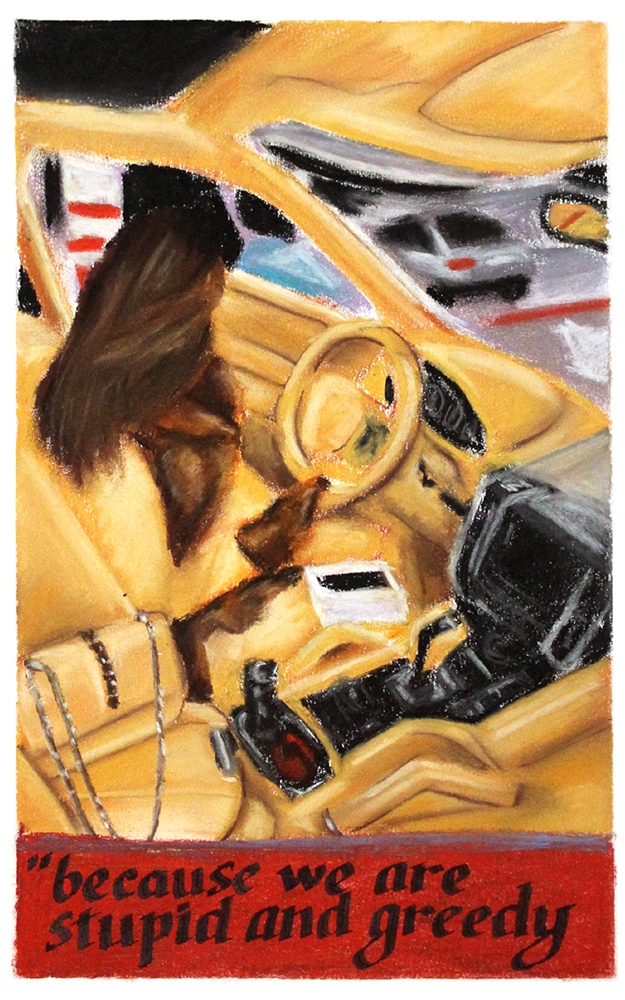

Im Lektüreseminar „Queer-feministische Ästhetik“ fragen Paul B. Preciado und ich uns, ob Dildos, die einige Feministinnen als künstliche Nachbildungen des Penis und damit Symbole der patriarchalen Hegemonie bezeichnen, nicht eigentlich das exakte Gegenteil sind: inhärent queere Objekte, die sexuelle Machtstrukturen verschieben.

Schriftliche Ausarbeitung des Referats vom 20.05.2022 über „Die Logik des Dildos oder die Scheren Derridas“ in Paul B. Preciado: Kontrasexuelles Manifest. Berlin: b—books 2003. Entstanden im Lektüreseminar „Queer-feministische Ästhetik“ im Fachgebiet „Geschichte und Theorie der visuellen Kultur“ an der Fakultät Gestaltung der Universität der Künste Berlin, betreut durch Prof. Dr. Kathrin Peters.

Queer-feministische Ästhetik

Strukturelle Diskriminierung und Benachteiligung beschränkt sich nicht auf öffentliche und private Räume, sondern ist auch im professionellen Umfeld für viele Menschen tägliche Realität. Die Design- und Kunstwelt wurde – wie viele andere Bereiche der Gegenwart – innerhalb der patriarchalen Hegemonie konstruiert. Historisch gewachsene Regeln und Normen der Kunst und Gestaltung, sowie ihrer Rezeption orientieren sich an männlich konnotierten Fähigkeiten und Vorstellungen. Gestaltende mussten sich in vergangenen Jahrhunderten – insofern sie auf wirtschaftlichen Erfolg und Anerkennung hofften – entweder mit vorherrschenden Ideen identifizieren und ihre Regeln anerkennen oder sind der Kunstwelt gänzlich fern geblieben.1 Sich im 21. Jahrhundert in der Branche als nicht-cis-männliche:r Gestalter:in zu behaupten, ist noch immer eine tägliche Aufgabe, die herausfordert und persönliche feministische Positionierungen ins Wanken bringen kann.

Da weibliche Künstlerinnen weder in Museen, noch in Auktionshäusern annähernd so stark repräsentiert sind wie ihre männlichen Kollegen, sah sich das britische Auktionshaus Sotheby’s im Frühsommer 2021 berufen, die Online-Auktion „(Women) Artists“ anzubieten, um weiblicher Kunst der vergangenen 400 Jahre eine dezidierte Platform zu geben und Künstlerinnen der Gegenwart zu fördern.2 Marina Abramović konstatiert eine in der Branche herrschende „sehr große Ungerechtigkeit, da die Arbeiten von weiblichen Künstlerinnen unter ihrem Wert angeboten“3 werden. Dennoch nutzen Kunstschaffende und Gestaltende das Potenzial visueller Kultur – nicht nur als individuelle Ausdrucksform, sondern auch als Instrument im Kampf gegen Diskriminierung und Ausbeutung. Sich dabei von bestehenden normativen Vorstellungen zu lösen, stellt eine besondere Herausforderung dar.

„Im Film und in der Kunst müssen wir auch eine Sprache finden, die uns angemessen ist, die nicht schwarz oder weiß ist.“4 – Chantal Akerman

Das Lektüreseminar „Queer-feministische Ästhetik“ im Fachgebiet „Geschichte und Theorie der visuellen Kultur“ an der Fakultät Gestaltung der Universität der Künste Berlin beschäftigt sich mit der wechselseitigen Beziehung von Gestaltung und gesellschaftspolitischem Kontext. Wann ist Gestaltung feministisch, wann queer? Was macht queer-feministische Ästhetik formal aus und wer ist in der Lage, sie zu produzieren? Wer wird abgebildet und wer nicht? Kann sich Gestaltung, die in einer patriarchal dominierten Welt entsteht, überhaupt von ihr lösen?

„Die Möglichkeit einer anderen Erfahrung und Wahrnehmung der Weiblichkeit durch Frauen wurde als Infragestellung und indirekte Gefährdung männlichen Kunstschaffens häufig schon mit einbezogen.“5

Der binären Norm folgend, bezieht Feminismus traditionell eine oppositionelle Haltung zur patriarchalen Hegemonie, was diese – zum Leid aller feministischen Bewegungen – ständig wiederholt und erhält. Die Literaturwissenschaftlerin Teresa de Lauretis setzt in den späten 1980er und 1990er Jahren in der sog. „Queer Theory“ nicht nur unterschiedliche Diskriminierungsformen miteinander in Bezug und leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zum intersektionalen Feminismus6, sondern beschreibt auch eine Kultur, die sich aus den Eigenschaften und Handlungen ihrer Mitglieder positiv konstituiert und nicht alleinige Gegenhaltung ist.7 Queerness funktioniert nur in der Selbstzuschreibung und definiert sich nicht durch klare Abgrenzungen, weshalb die inhaltliche Bedeutung des Begriffs immer wieder neu verhandelt werden kann und muss. Queer ist keine Opposition, ist nicht anti, sondern fluid und pluralistisch. Doch auch wenn in der nicht-binären Theorie keine gegenüberliegende Seite existiert, auf der ein Gegner verortet werden könnte, existiert er trotzdem auch in der Queer Theory: das Patriarchat.

Angst vor dem Dildo

Symbol des Patriarchats und der Männlichkeit im Allgemeinen ist unumstritten der Penis. Kein anderes menschliches oder nicht-menschliches Organ ist so stark aufgeladen mit Inhalten, wird stolz gezeigt, schamhaft versteckt, auf Schultische gekritzelt, als Foto verschickt, beneidet oder verschmäht. Der Penis ist das prunkvolle Siegelwappen der patriarchalen Vorherrschaft und zeitgleich das sensibelste Glied im organischen maskulinen Kettenhemd. Dass einige Lesben und andere Feministinnen daher Dildos, die in ihren Augen künstliche Nachbildungen des Penis sind, ablehnen, überrascht also kaum. Sie befürchten die (Wieder-)Einführung männlicher Vorherrschaft in ihre durch und durch feminine Sexualität. In den 1990er Jahren boykottierten einige feministische Buchläden in London den Verkauf von Del LaGrace Volcanos „Love Bites“, einer Sammlung von Fotografien, in denen u.a. eine Lesbe zu sehen ist, die einen Dildo leckt.8 Penetration? Ja bitte! Aber mit lesbischen Fingern, die fest mit dem lesbischen Körper verwachsen sind!

Nicht zu leugnen ist, dass Sextoys sich im Allgemeinen einer großen Beliebtheit erfreuen. Laut einer repräsentativen Studie der Technischen Universität Ilmenau, nutzen 52% der heterosexuellen Befragten zwischen 18 und 69 Jahren Sextoys mit Partner:innen. Bei der Masturbation sind es 72% der Frauen und 31% der Männer.9 Nicht repräsentative Studien legen nahe, dass die Zahlen unter queeren Personen nicht etwa geringer, sondern noch höher sind. Genaue Ergebnisse und wissenschaftliche Auseinandersetzungen bleiben jedoch aus. Der Zugang zum Dildo ist auch im wissenschaftlichen Kontext holprig und schambehaftet. Obwohl die Vorstellung von Paul Beatriz Preciados Text „Die Logik des Dildos oder die Scheren Derridas“, der Teil des „Kontrasexuellen Manifests“ ist, im Lektüreseminar „Queer-feministische Ästhetik“ durch mitgebrachte Objekte, Websites und humoristische Illustrationen niedrigschwellig und zwanglos gestaltet wurde, war die Beteiligung unter den Teilnehmenden eher gering und die Grundstimmung unsicher und angespannt.

Preciado denkt über die Bedeutung des Dildo nach und fragt: „Was ist ein Dildo?“10 Bildet der Dildo patriarchale Machtstrukturen im queeren Kontext ab? Ist er Projektion des maskulinen Begehrens auf die weibliche Sexualität? Welche Rolle spielt dabei seine Ästhetik und die Perspektive, aus der er betrachtet wird?

Preciado beschreibt im Text „Die Logik des Dildos oder die Scheren Derridas“ eine Szene aus Sheila MacLaughlins Film „She Must Be Seeing Things“ (1987), in der sich die Protagonistin Agatha in einen Sex-Shop begibt, um einen realistischen Dildo zu kaufen. Sie glaubt ihrer Geliebten damit zu gefallen. Beim Anblick des Dildo erkennt sie das zwischen Männern und Frauen herrschende Ungleichgewicht im Zugang zu Sexualität: aufblasbare Puppen – Nachbildungen des gesamten weiblichen Körpers – stehen Dildos – in ihren Augen plumpe Penis- Mimesen – gegenüber. Während männliche Sexualität durch den weiblichen Körper in seiner Ganzheit angesprochen wird, soll die weibliche Sexualität durch den Penis bzw. seine Nachbildung angeregt werden. Agatha entscheidet sich schließlich gegen den Kauf eines Dildos, dessen bloßer Anblick ihr zur Einsicht dieses Machtgefälles verholfen hat. Vielleicht befürchtet sie, dass das sexuelle Begehren ihrer Partnerin sich mit Verwendung des Dildos nur noch auf diesen beschränke und Agathas Körper fortan ausschließe. Preciado stellt fest, dass sich Agathas Sichtweise in diesem Moment der Konfrontation lesbischer Sexualität mit Heterosexualität durch den Dildo verändert und verweist auf Lauretis, die im Dildo einen kritischen, jedoch keinen praktischen Wert erkenne.11

Sowohl Agathas Erkenntnis, als auch Lauretis’ Analyse bauen auf der Annahme auf, dass „jeder Hetero-Sex […] phallisch und jeder phallische Sex […] hetero“12 sei: wenn zwischen Mann und Frau die Penetration durch den Penis ausbleibt, könne – egal wie intensiv die physische Auseinandersetzung ansonsten sein mag – nicht von Sex gesprochen werden. Sobald zwischen Personen ohne Penis penetrative sexuelle Handlungen stattfinden, sei die Referenz zum imaginierten Penis und damit dem Mann und damit dem Patriarchat hergestellt. Im angenommenen phallozentrischen Schema steht der Penis im Mittelpunkt jeglicher Sexualität und sexueller Handlungen. Neben zwischenmenschlichen Interaktionen, wird auch der singuläre weibliche Körper durch die Abwesenheit des Penis definiert. Die Misogynie dieses Denkmodells liegt auf der Hand. Lauretis bringt den Sachverhalt passend auf den Punkt: „Weibliche Sexualität wurde stets im Gegensatz und in Bezug auf männliche Sexualität definiert.“13

Durch die Kombination von Phallozentrik und Verwechslung des Penis mit der ihm zugeschriebenen patriarchalen Macht, ergeben sich sowohl für den Penis, als auch für den Dildo und letztlich die Sexualität selbst fatale Urteile. Diese Kette von Fehlannahmen zurückzuverfolgen, neu aufzuziehen und den eigentlichen Wert des Dildo zu erkennen, erscheint Preciado angebracht.

„Der Phallus ist nur eine Hypostasierung des Penis. Wie bei der Geschlechtsfeststellung intersexueller Babies deutlich wird, ist in der symbolischen heterosexuellen Ordnung der Signifikant par excellence nicht der Phallus sondern der Penis.“14

Schließlich enttarnt der Dildo den Penis und befreit ihn damit vom Gewicht des Phallus. Er offenbart, dass die assoziierte Macht eben kein angewachsenes Recht ist, sondern an jedem beliebigen Körper(-teil) umgeschnallt oder angesaugt werden kann. Sie ist ein Zepter, das beliebig von Hand zu Hand weitergereicht wird. „Der Dildo erscheint als exakte Nachahmung des Penis, bleibt aber vom männlichen Körper abgetrennt.“15 Es klingt wie das Horrorszenario eines jeden Mannes: das Glied ist abgetrennt und wird mal hier, mal dort benutzt, abgelegt oder im kochenden Wasser sterilisiert. Trotzdem ist es voll funktionsfähig – oder sogar noch praktikabler als der organische Referent. Kontrolle und Macht sind nicht angeboren, sondern werden egalitär weitergereicht und nach Lust und Laune eingesetzt. Preciado betont, dass jede:r einen Dildo benutzen und so genderbezogene phallische Machtstrukturen verschieben und in Frage stellen kann.

Vielleicht ist die Angst vor dem Dildo genau deshalb so groß. Die Anerkennung des Dildo als effektiver sexueller Technologie würde dem oder der Besitzer:in eines Penis vor Augen führen, dass ihr bestes Stück eben nur eines ist: ein sensibles Organ. Aber soll diese Erkenntnis nun als Degradierung verstanden werden oder könnte die Anerkennung seiner einzigartigen organischen Fähigkeiten und die gleichzeitige Akzeptanz der technischen Möglichkeiten des Dildo nicht eine Chance sein, die sowohl der Lesbe, als auch dem Hetero-Mann, als auch jeder anderen Person und ihrer Sexualität zugute käme?

Kontra-Sexualität

„The first twelve years or so I was very busy with trying to turn men on. […] and then after that it was like turn on other kinds of people, but not just in the genitals, but more the mind, the intellect, […] make them laugh, make them think, help them to learn something new“ – Annie Sprinkle16

Wahre Gleichberechtigung kann in jedem noch so kleinen Winkel des gesellschaftlichen Alltags nur bestehen, wenn sie auch dort Realität ist, wo Körper im vermeintlich Privaten und Intimen aufeinandertreffen: beim Sex. Tabus, Scham und Unsicherheit bieten den Nährboden für Gewalt und Missbrauch. Preciados Beitrag zu Gleichberechtigung, für die eine gesunde Sexualität unerlässlich erscheint, ist das Konzept der „Kontra-Sexualität“. Sie handelt „vom Ende der Natur, die als Ordnung verstanden wird und die Unterwerfung von Körpern durch andere Körper rechtfertigt“17. Preciado sieht Individuen nicht mehr als Mann oder Frau, sondern als Subjekte, die zu allen signifizierenden Praktiken gleichermaßen Zugang haben und untereinander gleichwertig sind.

Der Dildo sei das Werzeug der „systematischen Dekonstruktion sowohl der Naturalisierung der sexuellen Praktiken als auch der Geschlechterordnung“18. Dabei geht Preciado so weit, den Dildo als „Ursprung des Penis“19 zu bezeichnen. Diese Umkehrung der eingangs beschriebenen Annahme, der Dildo sei eine Nachahmung des Penis, begründet Preciado mit dem was Derrida als „gefährliches Supplement“ bezeichnet. Das Supplement, vereinfacht übersetzt als „Ergänzung“ oder „Zugabe“, fügt sich etwas hinzu oder setzt sich an die Stelle von etwas, zeigt aber auch die Lücke an, die es füllt. Der Dildo als Supplement vervollständige und produziere den Sex und damit auch den Penis.20

Derrida schreibt: „das Supplement, ob es hinzugefügt oder substituiert wird, [ist] äußerlich, d.h. äußerliche Ergänzung oder Ersatz […]; es liegt außerhalb der Positivität, der es sich noch hinzufügt, und ist fremd gegenüber dem, was anders sein muß als es selbst, um von ihm ersetzt zu werden.“21 Der Dildo bleibt außerhalb des organischen Körpers und ihm damit immer fremd. Er ist eine menschgemachte Maschine, die dem Penis nicht fremder sein könnte, obwohl er sich auf paradoxe Weise an ihm orientiert. Da er nie nur Substitut ist und im Substitut-Sein nicht aufgeht, sondern mehr ist, übersteigert er sich fortlaufend selbst. Er zieht die Autorität seines Referenten ins Lächerliche und widersetzt sich damit heteronormativem Sex.22

Preciado stellt fest: „Der Dildo ist kein Objekt, das sich an die Stelle eines Mangels setzt.“23 Bislang galten die Genitalien als Zentrum der Sexualität. Der Dildo verschiebt dieses Zentrum hin zu anderen Stellen des Körpers und hin zu Objekten außerhalb des Körpers, die durch den Dildo (re-)sexualisiert werden. Die Dezentrierung, die der Dildo auslöst birgt die Chance, den gesamten Raum, über den Körper hinaus, in mögliche Zentren umzuwandeln, bis der Begriff des Zentrums seinen Sinn verlöre.24

„Die Verdrängung der Penetration aus dem Mittelpunkt des sexuellen Geschehens bleibt eine Aufgabe, der wir uns auch heute noch zu stellen haben“25

Der Dildo destabilisert die sexuelle Identität der Person, die ihn trägt und restrukturiert damit auch das Verhältnis zwischen innen und außen, passiv und aktiv, zwischen dem natürlichen Organ und der Maschine.26 Der Dildo ist nicht-binär. Er konstituiert Sexualität positiv und ist somit im doppelten Sinne und inhärent queer.

Laura Thiele (Sie/ihr) studiert visuelle kommunikation an der universität der Künste Berlin und bewegt sich in ihrer gestalterischen Arbeit im Spannungsfeld zwischen Raum, Körper und Gesellschaft. Sie ist stellv. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät Gestaltung.

1 Vgl. Silvia Bovenschen: Über die Frage: gibt es eine „weibliche“ Ästhetik?, in: Ästhetik und Kommunikation, Beiträge zur politischen Erziehung, Heft 25, Jahrgang 7, Berlin, 1976, S. 61

2 Vgl. Sotheby’s: (Women) Artists, 2021, https://sothebys.com/en/buy/auction/2021/women-artists (abgerufen am 09.09.2022)

3 Amah-Rose Abrams: Marina Abramović: A Woman’s World, 2021, https://sothebys.com/en/articles/marina-abramovic-a-womans-world (abgerufen am 09.09.2022)

4 Chantal Akerman. Interview mit Claudia Aleman in: Frauen und Film, Nr. 7, Berlin, 1976, zitiert nach Silvia Bovenschen: Über die Frage: gibt es eine „weibliche“ Ästhetik?, in: Ästhetik und Kommunikation, Beiträge zur politischen Erziehung, Heft 25, Jahrgang 7, Berlin, 1976, S.63.

5 Bovenschen: 1976, S. 68.

6 Dieser Begriff gehört heutzutage zur Grundausstattung eines jeden queeren Tinder-Profils.

7 Vgl. Teresa de Lauretis: Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities, An Introduction, in: Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Heft 3.2, Providence, 1991, S. 11.

8 Vgl. Paul B. Preciado: Kontrasexuelles Manifest, Berlin, b_books, 2003, S. 54.

9 Vgl. Nicola Döring & Sandra Poeschl: Experiences with Diverse Sex Toys Among German Heterosexual Adults: Findings From a National Online Survey, The Journal of Sex Research, 2020

10 Preciado: 2003, S. 53.

11 Vgl. Preciado, 2003, S. 57.

12 Preciado, 2003, S. 58.

13 Teresa de Lauretis: Die Technologie des Geschlechts, in: Elvira Scheich (Hg.): Vermittelte Weiblichkeit. Feministische Wissenschafts- und Gesellschaftstheorie Hamburg (Hamburger Edition) 1996, S. 468.

14 Preciado, 2003, S. 59.

15 Ebd. S. 61.

16 Virginie Despentes: Mutantes – Annie Sprinkle Interview, 2018, https://youtu.be/Bdl5xscdC_0 (abgerufen am 01.09.2022), 05:02-05:26

17 Preciado, 2003, S. 10.

18 Ebd. S. 11.

19 Ebd. S. 12.

20 Vgl. ebd. S. 62.

21 Jacques Derrida: Grammatologie, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1974, S. 251

22 Vgl. Preciado, 2003, S. 62.

23 Ebd. S. 61.

24 Vgl. ebd. S. 65.

25 Lucy Bland: The Domain of the Sexual. A Response. in: Screen Education, Heft 39, S.56, 1981, zitiert nach Teresa de Lauretis: Die Technologie des Geschlechts, in: Elvira Scheich (Hg.): Vermittelte Weiblichkeit. Feministische Wissenschafts- und Gesellschaftstheorie

Hamburg (Hamburger Edition) 1996, S. 469.

26 Vgl. Preciado, 2003, S. 67.