Dieses Essay ist im Rahmen des Projekts Unlearning University entstanden.

Null: Sexy Logistics

Dieser Text ist ein Verdauungsprozess der Taste-Performance „Institutioneller Beigeschmack“, die am 8.2.2024 beim Symposium Unlearning University stattgefunden hat. Die Unterkapitel dieses Textes tragen die gleichen Titel wie unsere Workshopelemente und geben einen Einblick in einen Abend aus unterschiedlichen Erinnerungen, Bauchgefühlen und Nachgeschmäckern.

Eins: Ankommen

Am Donnerstagabend führt der Weg zum Workshop zunächst über einen roten Teppich hinein in das Medienhaus der Universität der Künste Berlin. Als Erstes schlägt einem die distanzierte Kälte der hohen, weißen Flure entgegen. Ein kleiner Raum, etwas versteckt im zweiten Stock, lädt die Teilnehmenden an einen langen Esstisch ein. Mit Kerzen und Kräutern bestückt, will er ein wärmeres Willkommen aussprechen. Nach und nach treten zögerlich verschiedene Menschen ein und suchen sich einen Platz aus: Studierende, Lehrende der UdK oder anderer Kunsthochschulen, eine Person des Awareness-Teams, Gäst*innen, uns vertraute oder noch unbekannte Gesichter.

Wir beginnen von verschiedenen Richtungen des Tisches aus vorzulesen: Herzlich Willkommen, liebe Beischmecker*innen! Schön, dass ihr da seid und euch entschieden habt, Teil von dieser Tafel zu werden – wohl überlegt oder aus einem spontanen Impuls heraus […]. Tiefer in die Höhlen eurer Münder hinein zu spüren, zu schmecken und mit Zungenspitzengefühl zu ertasten, welche institutionellen Rückstände sich dort abgelagert haben, welche Erfahrungskrümel sich zwischen euren Zähnen eingerichtet haben […]. Bleibende Erinnerungsreste, oftmals unbemerkt, manchmal drückend, die in überraschenden Momenten – in denen ihr euch nicht einmal mehr ihrer Existenz bewusst seid – einen merkwürdigen Geschmack absondern. […] Er füllt die Zwischenräume, sickert in die Schleimhäute auf der Innenseite der Wangen ein und benetzt jede neu eintretende Erfahrung mit seiner eigenen Mischung. Er verändert seine Färbung, lässt sich schwer beschreiben und schwer fassen. Und doch ist er, einmal ausgebreitet, unverkennbar: Der institutionelle Beigeschmack.

An diesem Abend soll es um die schwer verdaulichen Widersprüche gehen, die das Arbeiten in und über Institutionen wie der Kunsthochschule mit sich bringt. In einem multisensorischen Austauschformat lassen wir uns die verschiedenen Formen und Ambivalenzen von Kritik auf der Zunge zergehen – beim gemeinsamen Tischgespräch, begleitet von bittersüßen, knackenden und klebrigen Häppchen, die unsere Erinnerungen anregen.

‚Wir‘ – das sind Destina Atasayar, Lu Herbst, Lucie Jo Knilli, Charlotte Perka und Lioba Wachtel. Als Kollektiv aus (ehemaligen) Studierenden an Kunsthochschulen organisieren wir gemeinsam künstlerische Austauschformate. In unseren Veranstaltungen über strukturelle Ausschlüsse versuchen wir studentischen Zusammenhalt zu stärken und dem ‚Not-Yet‘1Walidah Imarisha und Jeanne van Heeswijk nutzen Visionary Fiction für das Imaginieren einer antidiskriminatorischen Zukunft (‚Not-Yet‘), die sie bereits in der Gegenwart herstellen: „It is a … Mehr anzeigen einer zugänglicheren und wertschätzenderen Kunsthochschule näherzukommen. Unsere Zusammenarbeit entstand aus einer Kooperation der Kollektive „Eine Krise bekommen“ (UdK Berlin) und „In the Meantime“ (HFBK Hamburg).

Während sich diese Worte in meinem Mund formen, während ich sie schmecke, während sie mir auf der Zunge zergehen, ist er schon da. Der institutionelle Beigeschmack hat sich selbst eingeladen, wie er es immer tut. Und nun nimmt er Raum ein. Kennt ihr das?

Wir geben die erste Kostprobe herum: Eine Schale mit Beeren, die gleichzeitig salzig, bitter, herb und sauer schmecken.

Welchen Beigeschmack hat dieser Ort für dich? In welchem ‚Wir‘ findest du dich wieder?

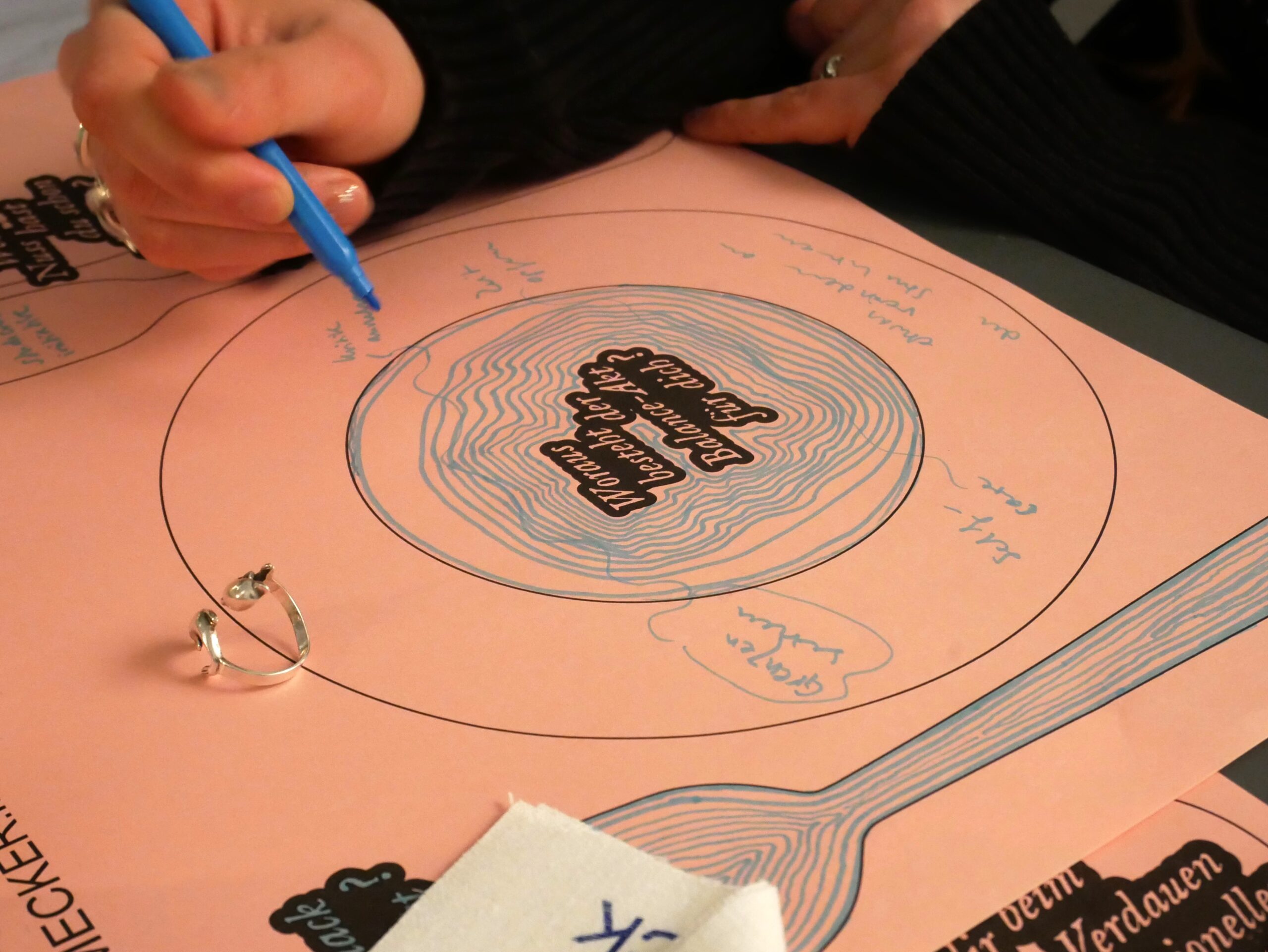

Zwei: Balancieren

„Trying to address an institutional problem often means, inhabiting the institution all the more. […] Inhabitance can thus involve reentry: you reenter the institution through the back door. You learn about doors, secret doors, trapdoors: how you can be shut out, how you can be shut in.“2Ahmed, Sara: Complaint, Durham 2021, S. 275f. – Sara Ahmed

Die Tür zum Workshopraum geht von einem langen Flur ab, der zu den Klassenräumen führt. Unmittelbar daneben befinden sich auch die Büros von Lehrenden und der Verwaltung.

Oftmals sind Flure die Orte, an denen Geschichten geteilt werden, die in vielen Fällen nicht die Türen der innerinstitutionellen Beschwerdestellen erreichen. An diesem Abend geht es um solche Erfahrungen, aber auch um Momente von Widerstand und Resilienz, von Umbruch und Zusammenhalt. Wir teilen Momente der Hoffnung und erzählen von Orten, die uns Kraft gegeben haben auf unseren Wegen durch die verzweigten Flure der Institution.

Egal welche Rolle wir innerhalb der Universität einnehmen, ob als begeisterte Teilnehmende, zurückhaltende Beobachter*innen oder unbequeme Kritiker*innen, wir werden durch sie geprägt. Trotz allergischer Reaktionen nehmen wir die Bewertungskriterien, Referenzen, Hierarchien und Vorlieben in uns auf, die uns auch schon viel früher oder in anderer Form in unserem Leben begegnen. Es sickert in uns ein: Das Wissen und die Wissensarten, welche in diesen Räumen wertgeschätzt, anerkannt oder abgelehnt werden, die Themen, die als relevant betrachtet werden, die Normen und die Vorstellung von Erfolg, von Scheitern und von einer Zukunft, die uns möglich erscheint. Stück für Stück setzt sich aus diesen Erfahrungen, die wir über die Jahre zu uns nehmen, eine eigene kleine Institution in unserer Bauchgegend zusammen. Wir sind an ihrem Bau, oder an ihrer Wiederherstellung, oft nur unbewusst beteiligt und bemerken ihre Existenz häufig dann, wenn eine Situation uns den Unterschied vor Augen hält, der zwischen unseren Wünschen, der Theorie und der Praxis besteht.

Wir sprechen über die Herausforderungen, in unseren selbstorganisierten Formaten nicht die gleichen Barrieren zu reproduzieren, wie wir sie in unserem Studium kennengelernt haben. Es ist uns nicht gelungen, bei unserer letzten größeren Veranstaltung wichtige Momente nicht an den Rand zu drängen: Es blieb zu wenig Zeit für Verdolmetschung, das Besprechen von Konflikten im Team, den Abwasch zwischen den Workshops und eine umfangreichere Sensibilisierung für barrierearme Veranstaltungsorganisation. Die in uns eingenistete Institution und ihr Fokus auf Produktivität und Präsentation gestaltete in vieler Hinsicht mit und wurde von den Förderungsbedingungen verstärkt.

Auch beim Workshop „Institutioneller Beigeschmack“ sind die Wirkungsweisen der Institution spürbar: sie zeigen sich unweigerlich, wenn unterschiedlichen Positionierungen in der Rolle von Lehrenden, Studierenden, Organisator*innen des Symposiums oder externe Besucher*in zusammen am Tisch sitzen. Manche können mit mehr Distanz über ihre Erlebnisse an Institutionen sprechen, da die UdK nicht ihr Studienort oder Arbeitsplatz ist, oder die Anwesenden nicht ihre Kommiliton*innen oder Kolleg*innen. Das schafft An- und Abwesenheiten von bestimmten Geschichten, die sich in diesem Rahmen erzählen oder nicht nicht erzählen lassen, was vor allem in den Kleingruppen spürbar ist. Wie transparent kann der Raum sein und wie viel Verletzlichkeit lässt er zu? Wie sind ein sensibler Austausch und Verbündung zwischen den unterschiedlichen Statusgruppen dennoch möglich, die es für emanzipatorische und respektvolle Lernräume braucht?

„That combination [in a collective] can be a matter of hearing. I listened to each account and I listened again, transcribing, reflecting, thinking, feeling. And in listening to you, becoming a feminist ear […] I also put my ear to the doors of the institution […], listening out for what is usually kept inaudible, who is made inaudible, hearing about conversations that mostly happen between closed doors. I was made able to hear the sound of institutional machinery – that clunk, clunk – from those who came to understand how it works, for whom it works. When I think of the collective assembled here, I think of institutional wisdom. I think of how much we come to know by combining our forces, our energies. I think of how much we come to know because of the difficulties we had getting through.“3ebd., S. 275 – Sarah Ahmed

Drei: Kauen

Unweigerlich lernen wir in unserer Zeit an der Kunsthochschule nicht nur künstlerische Theorie und Praxis. Mindestens genauso groß ist der Anteil an gelerntem Habitus, der sich darin zeigt, wie wir durch die Hochschule navigieren. Wir lernen von unseren institutional heartbreaks, an welchen Türen wir klopfen und in welche (Beschwerde-)Stellen wir das Vertrauen verlieren. Wir lernen, dass viele Hürden, Widersprüche und Erfahrungen uns wieder und wieder begegnen. Die öffentliche Kritik an der gegenwärtigen Lehre kommt nur schwer gegen das Prestige der Hochschulen und ihrer Hauptakteur*innen an.

Wir kauen und malmen auf den Widersprüchen herum und mit jedem neuen Versuch, sie zu zerkleinern und in mundgerechte Stücke zu teilen, scheinen sie noch ein bisschen mehr aufzuquellen. Sie bilden eine zähe Masse. Wir kauen, bleiben kleben und kommen scheinbar nicht vom Fleck.

Erinnert ihr euch, wann sich bei euch zum ersten Mal innerer Widerstand gegen die institutionellen Strukturen geregt hat? Konntet ihr Verbündete finden, etwa durch Blickkontakte und Gespräche? Oder habt ihr euch damit alleine gefühlt? Blieb es bei der einen Situation oder begegnet sie euch immer wieder, immer noch? Konntet ihr Handlungsoptionen für euch entdecken und wo haben sie hingeführt?

Was passiert wohl mit der Kiefermuskulatur, wenn immer wieder und wieder und wieder die gleichen, zähen Widersprüche durchgekaut werden. Gewöhnen wir uns irgendwann an das ständige Kauen, Knirschen und Knacken?

Vier: Nüsse knacken

Fünf: Verdauen

Ähnlich wie der institutional speed4Als institutional speed bezeichnen Tiffany Page, Anna Bull und Emma Chapman („The Group 1752“) die Zeit, die Veränderungsprozesse in Institutionen brauchen. Sara Ahmed: Complaint!, S. 286. ist unsere Verdauung ein langsamer Prozess. Manchmal löst sich ein unangenehmer Knoten im Magen erst nach Monaten oder Jahren, in denen wir schon längst die institutionellen Räume verlassen haben. Oder wir entwickeln über die Zeit Unverträglichkeiten und müssen einige Zutaten meiden. Genauso verdaut die Universität auch uns, wenn wir aus ihrem Verdauungssystem aus Fluren, Büros, Prüfungsämtern oder Seminarräumen ausgespuckt werden. In diesem Prozess verändern wir uns. Welche Spuren hinterlassen im Gegenzug auch wir in der Institution?

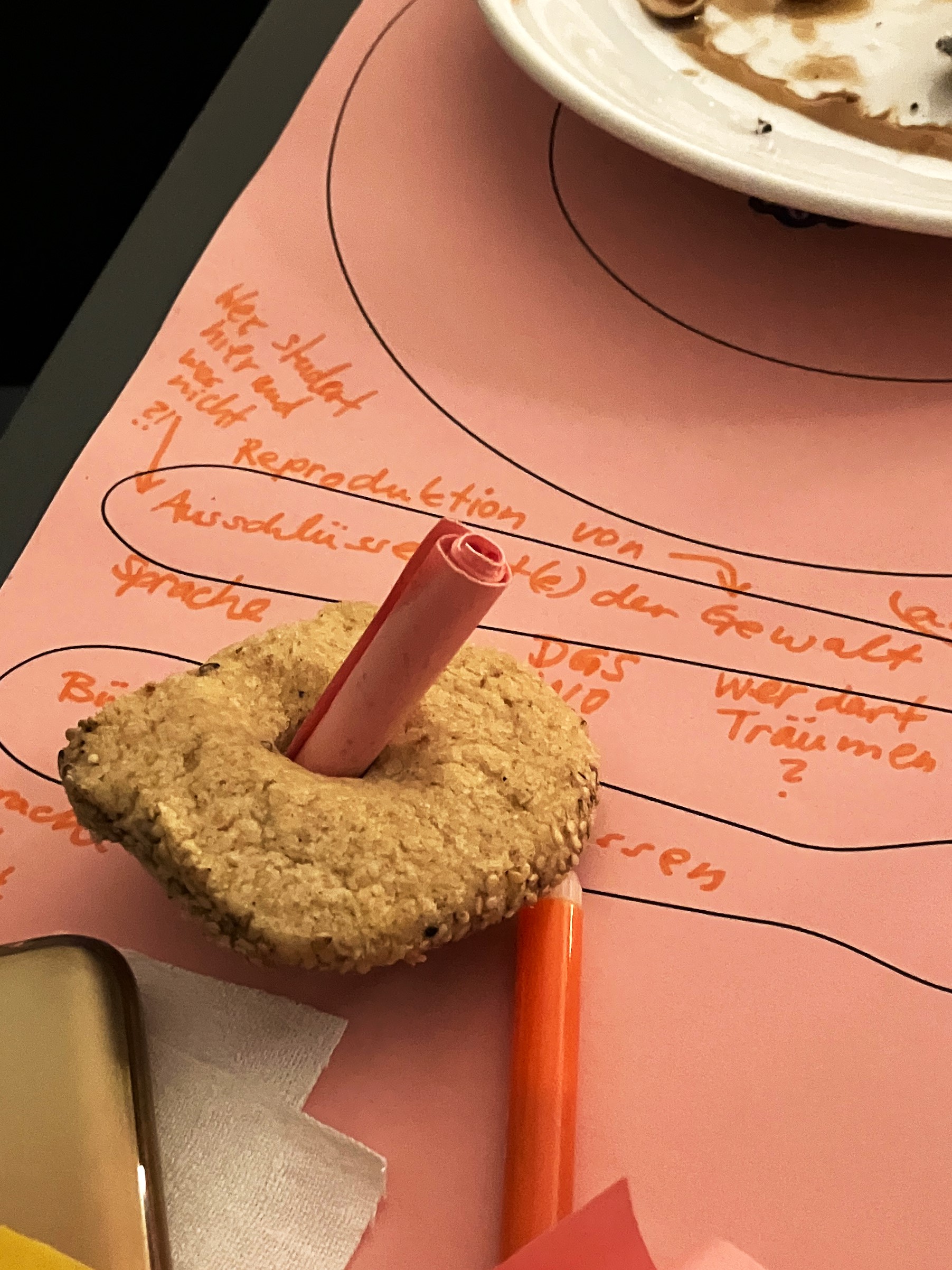

An diesem Abend lernen wir von den anwesenden Personen etwas über Abgrenzungen, Verbundenheiten, Aushalten und Selbstschutz. Von dem Widerspruch zwischen erwünschter Kritik und massiver Gegenreaktion auf Kritik. Von Zukunftswünschen und Tokenism. Von Rezepten für die Verdauung der institutionellen Widersprüche und Unverträglichkeiten.

Zum Abschluss schreiben wir die einen oder anderen institutional wisdoms auf kleine Zettel. Sie werden eingerollt in einen Glückskeks an andere Workshopteilnehmer*innen weitergegeben und finden ihren Weg heraus aus dem Raum mit dem Tisch voller Krümel und Nussschalen, zurück durch die Flure der Universität.

Referenzen

| 1 | Walidah Imarisha und Jeanne van Heeswijk nutzen Visionary Fiction für das Imaginieren einer antidiskriminatorischen Zukunft (‚Not-Yet‘), die sie bereits in der Gegenwart herstellen: „It is a practice in unlearning and committing otherwise to sharing other realities, to other understandings of the past-present or the present-past, and starting to learn from that in order to literally train; not workshopping the not-yet, but actually training to share and commit to other realities in order to build them.“ – Walidah Imarisha in Conversation with Jeanne van Heeswijk and Rachael Rakes: „Living the Not-Yet“, Toward the Not Yet: Art as Public Practice (2021), BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht. S. 25–33 |

|---|---|

| 2 | Ahmed, Sara: Complaint, Durham 2021, S. 275f. |

| 3 | ebd., S. 275 |

| 4 | Als institutional speed bezeichnen Tiffany Page, Anna Bull und Emma Chapman („The Group 1752“) die Zeit, die Veränderungsprozesse in Institutionen brauchen. Sara Ahmed: Complaint!, S. 286. |