BEHIND THE INTERVIEW …

The working conditions of artists is an issue that has gained relevance. Globally, the cultural sector is marked by precariousness, exacerbated by a neoliberal system that views artistic labor as „non-traditional.“ This generates short-term labor dynamics, temporary contracts, informal jobs, and constant socioeconomic vulnerability. While precariousness affects everyone, from an intersectional perspective, women, sexual dissidents, migrants, racialized people, and those working in the Global South face even greater challenges.

In this interview, I wanted to focus on the specific case of mothers, a topic deeply linked to my own experience. Since 2011, I’ve worked in the cultural and arts sector, and since 2018, I’ve been a mother to a little girl—who is now growing up fast. Motherhood was a radical change in every aspect of my life, including my professional life. These changes and challenges intensified in 2019 when I moved from Chile to Berlin to study at the UdK Berlin. I arrived with my daughter, who was just a year and a half old at the time. Being a mother, a migrant, and an artist in a new country was a huge challenge. Although I found understanding from some professors regarding my caregiving role, the sense of loneliness was inevitable. I missed having a support network or references to other mother-artists who were going through something similar.

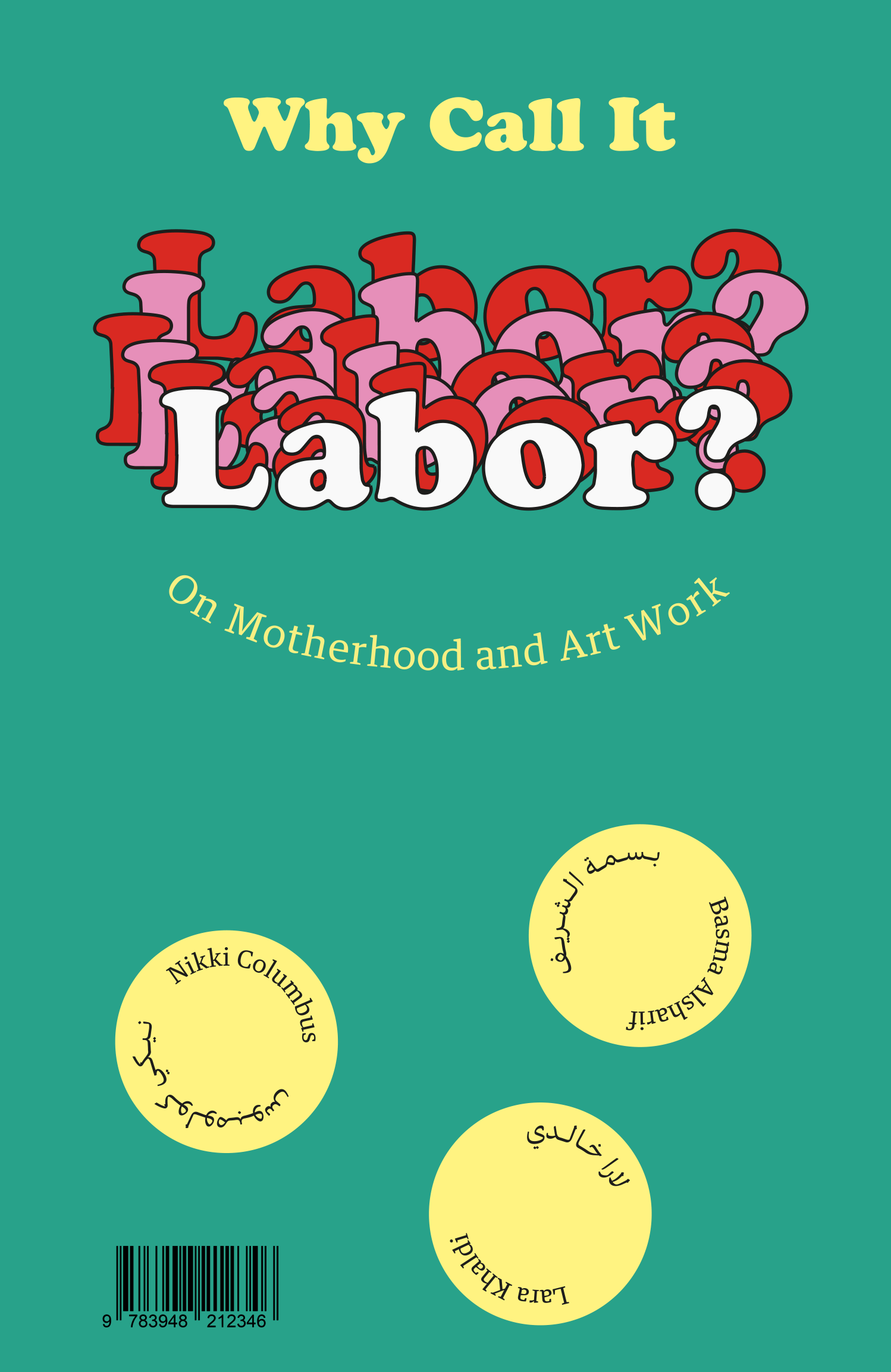

In this context, I discovered the book Why Call It Labor? On Motherhood and Art Work, edited by Mai Abu ElDahab, with texts by Basma Alsharif, Lara Khaldi, and Nikki Columbus. This book was a refuge amid that experience. I found phrases like these that comforted me and made me feel accompanied:

“It’s amazing how the discourse about motherhood either concerns how you’re too selfish or too giving. A binary with nothing in between.” (p.16)

“(…) that understanding my circumstances as structural rather than a result of my own failure gives me great emotional comfort, as I hope it might to others.” (p.30)

“(…) it isn’t waged work – but it should be, as the ‘Wages for Housework’ campaign in the 1970s convincingly argued! Being a mother is seen as a ‘private’ decision. Parenting isn’t structurally supported, and it’s even worse when you’re a freelancer, like many artists or writers.” (p.48)

The book was a gateway for reflecting on my own experience and that of so many other mothers in the art world. That’s why it was an honor to interview Nikki Columbus, one of its authors. Nikki is a writer, a curator, a mother, and lives in New York. Besides her artistic experience, she knows firsthand the lack of social protection for mothers. This became evident after a case of discrimination she experienced with MoMA PS1, when the institution withdrew its job offer upon learning that she had had a baby.

In this conversation, we talked about that episode and many other topics, always with the underlying question: how do we resist as mothers to sustain our artistic practices and continue being workers in the cultural sector? This interview took place between Berlin and New York in November 2024.

Katha (K): If we go straight to the central topic of the interview, how does the art world treat those who decide to have children?

Nikki (N): Like every other sector of the economy, the art world does not want to reorganize itself to accommodate pregnancy, recovery, and parenthood. As of now, only nine states in the US allow workers paid leave after giving birth or adopting, and even then it is highly restrictive. For example, the law applies only to those who have worked a minimum number of hours or earned above a certain amount; it covers only six to twelve weeks’ time off; and the maximum weekly benefit is calculated according to a statewide average rather than workers’ actual wages. Most artists are not salaried employees, but some states allow self-employed workers to purchase an insurance policy in order to access paid family leave.

K: What specific barriers do artist-mothers face? What challenges and discrimination do you perceive compared to artists who are not mothers or male artists?

N: To give one example, many artist residencies only provide accommodation and support for the artist, not their family. This makes it difficult for many artists with children—especially women, who are still generally the primary caregiver—to accept numerous professional opportunities.

So many events in the art world take place after work hours—exhibition openings, talks and lectures, performances—presenting another challenge for artists as well as curators who are mothers. On top of all this, the US has limited affordable childcare options.

Museums run on the excess unpaid labor of young women in their twenties and thirties. New York’s Museum of Modern Art is infamous for this sort of exploitation, hiring half the number of curatorial assistants than are really needed to research and organize an exhibition, and then demanding they work twelve-hour days. This is unfair to ask of any employee, but it’s particularly difficult for those with young children.

K: Regarding your case with MoMA: You denounced discrimination based on gender, pregnancy, and your role as a caregiver—three levels of discrimination. Were there any concrete changes after your complaint?

N: I’ll just quickly recap the case as readers are probably unaware of it. I started interviewing for the position of associate curator of performance at MoMA PS1 in April 2017. I was already pregnant, but not showing; I never got very big, and it turned out some people never realized I was pregnant. The chief curator offered me the job in August, by which time I had given birth. I thought perhaps he had known I was pregnant and just didn’t mention it—he had interviewed me for the job over the course of numerous in-person conversations. But when we talked on the phone and I said I had just had a baby at the end of July, he was shocked. He demanded, “Why didn’t you tell me this two months ago?” He even insisted that he wouldn’t have “cut loose” other applicants if he had known about this. Previously, the chief curator had suggested that I start the job on a part-time basis. I didn’t ask for anything more, other than working a few days from home at the start as I recovered from a cesarian section. Yet I soon received an e-mail from the museum’s chief operating officer saying that the job offer was “no longer active” because I couldn’t “perform the job as it was structured.”

It’s often hard to prove discrimination; in some situations, one might suspect that an opportunity was denied for reasons other than the official one, but there’s no clear evidence. In my situation, however, it was blatantly obvious. And just to be clear: In the US, discrimination on the basis of gender, pregnancy, or caregiver status is illegal. So, I sued. Actually, I first tried to get a journalist to write about what had happened. When that didn’t work, I decided to go the legal route.

The first lawyer I spoke with had an ambitious plan to use my case to make a larger point about discrimination and restrictions on paid family leave at US museums. However, he wanted to be paid upfront, and I couldn’t afford it. I was then introduced to A Better Balance, a legal advocacy nonprofit that focuses on “work-family justice.” They partnered with a leading civil-rights law firm in New York, who agreed that their payment would be taken out of any financial compensation that I received. However, these lawyers were more narrowly focused on just my specific case, and their demands from MoMA PS1 were more limited than I would have liked. They filed a complaint with the NYC Commission on Human Rights, and after a few months, MoMA PS1 asked to settle.

Although I had wanted to follow through with the entire legal process, my lawyers strongly urged me to negotiate asettlement. I received some money, and the museum was required to revise their workplace policies—and in some instances, even write new ones—on anti-discrimination protections, reasonable accommodations for pregnancy and childbirth, and nursing mothers’ rights, among other areas. Crucially, the museum also had to distribute these policies to their employees, who had previously not been informed of their rights. These were all significant changes. However, too often the institutional culture of a place still makes it difficult for women to demand all the protections and benefits that they are allowed under the law.

Obviously, because I’m talking about this case with you, I refused to sign an NDA—either a non-disclosure agreement or a non-disparagement agreement. It’s incredibly important that women speak up about their experiences. This kind of discrimination will keep happening as long as its victims help the perpetrators to cover it up. So it’s vital to push back and refuse to sign NDAs.

K: I also had an experience of discrimination during my pregnancy. I was working with an artistic organization, and they fired me because they assumed I would not be able to meet the job requirements. They didn’t even give me the chance to try or come to an agreement. This left me unemployed, which is common for artists: having no right to maternity leave, being unprotected, and still having to work with my very young child. What can be done to protect and support artist-mothers, especially considering that most face informal jobs or work without contracts?

N: I’m so sorry to hear about your experience; unfortunately, it’s frighteningly common. In the US, artists are like any other freelance worker in the “gig economy” who doesn’t have access to certain income protections. On the other hand, many European countries offer highly subsidized childcare, or provide financial support to families who choose to take care of their children at home. In Germany, this allowance is known as the Kindergeld.

K: Katja Praznik, a Slovak sociologist, has studied the working conditions in the arts. She suggests that certain narratives sustain the precariousness of artists, such as the idea of „doing it for the love of art.“ This can normalize exploitation. In the case of motherhood and motherhood in the arts, what narratives do you think are normalized?

N: A decade ago, the artist Tracey Emin famously told an interviewer that being both a mother and an artist leads to conflict and compromise: “There are good artists who have children. Of course there are. They are called men.” Marina Abramović said something similar around the same time. If women were saying this publicly, you can imagine what male curators said in private. However, this taboo subject is starting to be tackled by women artists of my generation. In the past few years, artists such as Camille Henrot and Tala Madani have made work about their experiences as mothers, and numerous group exhibitions have been organized around this theme. I actually wrote about this in a piece for the Summer 2023 issue of Artforum.

K: There is an interesting contradiction in societal expectations: on one hand, there is social pressure for women to become mothers; on the other, in the workplace, being a mother is seen as a problem. Phrases like “don’t say you’re pregnant” or “don’t mention you want to have children” are common because of the belief that motherhood diminishes professional development opportunities. What is your opinion on this contradiction?

N: It’s not a contradiction: Society is still organized around the idea that women who have children stay at home and provide domestic labor, and women without children can go out and get paying jobs. It’s absolutely true that mothers miss out on professional opportunities. Plus, the gender pay gap gets larger after women have children—mothers typically earn less than other women (the “motherhood penalty”); when men have children, their pay usually increases(the “fatherhood bonus”).

Scarily, it’s about to get much worse in the US, when Trump becomes president again in January. Women have already lost bodily autonomy in several states, and now that Republicans control all three branches of government, there’s no doubt that they will pass a federal ban against abortion—even in cases of rape or the health of the mother. The vice-president-elect, J.D. Vance, has claimed that the country’s dropping birth rate is a “civilizational crisis” and repeatedly made disparaging comments about women who don’t have children; he has even suggested that Americans without kids should pay higher taxes and have decreased voting rights. The US seems headed in the direction of Russia, where women are now being encouraged to skip college and careers, and instead focus on having lots of children. Russia is on the verge of enacting a law to ban “propaganda” that discourages having children—including in film, advertising, media, and the Internet. Women in online mothers’ groups are now afraid to discuss any hardships or express ambivalence.

K: The experience of mothering is deeply ambivalent. It can be difficult to express feelings of guilt, regret, exhaustion, or even the desire not to be a mother. There’s the sense of isolation and the urgent need for „a room of one’s own.“ At the same time, there’s the pressure to be multitasking, to perform well in every area from one day to the next. And then there’s the “perfect motherhood” industry—yet another layer of societal expectations for women. This industry often overlooks the fact that there are many different motherhood experiences. Do you share this perspective?

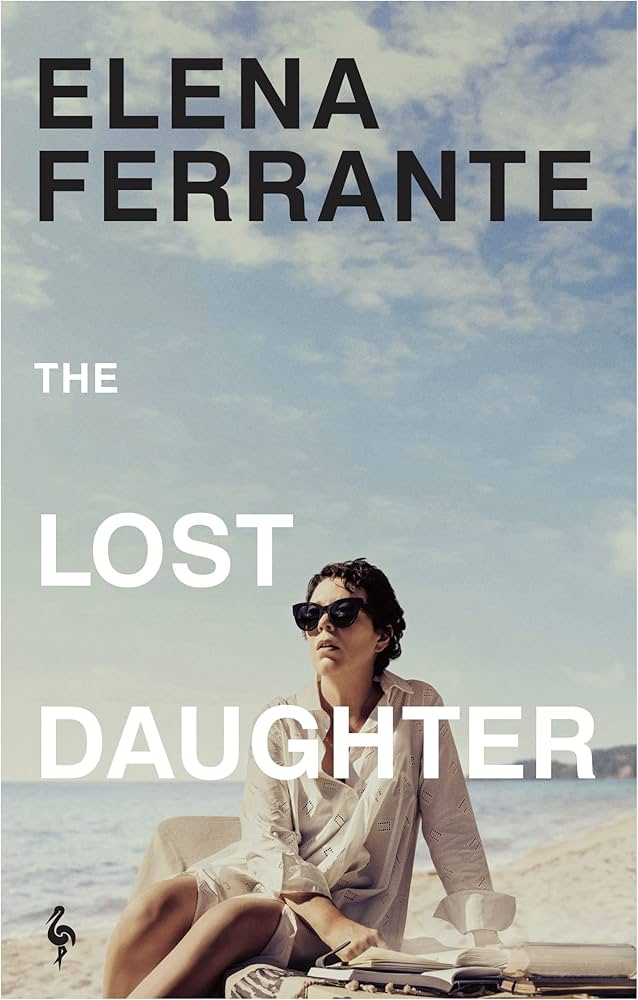

N: In the past few years, I’ve been happy to see a profusion of books about just this ambivalence—by authors such as Sheila Heti, Rachel Cusk, Elena Ferrante, Miranda July. The protagonist of Ferrante’s short novel The Lost Daughter(2006; English translation, 2008) is a middle-aged professor who, as a younger woman, left her two young daughters (and her husband) to pursue her academic career; three years later, she returned to them. In a conversation with a young mother, the professor describes motherhood as “a shattering.” The young mother recognizes this feeling, and describes having “certain thoughts you can’t say.” She asks if the feeling ever passes. The professor replies, “Today you can live perfectly well even if it doesn’t pass.” The book was adapted into a terrific film (2021), which brought these themes to a larger audience. But the professor refers to herself as an “unnatural mother”—she’s still understood as somehow abnormal.

Hopefully, as more mothers make work about our experiences—in all their pleasure and pain—these complicated feelings won’t be viewed as unusual.

Earlier I mentioned Tala Madani and Camille Henrot. In 2019, Madani started a series called “Shit Moms.” The title sounds like it describes women who are “bad mothers,” but the paintings depict mothers actually smeared with shit. The artist has described the series as “a personification of the anxiety, of the imperfections which are at odds with an idealized version of motherhood.” When you become a mother, Madani explains, “You are constantly negotiating yourself. How much of yourself is left?” The artist has talked about how mothers not only must contend with the struggles of motherhood but also “the suffocating culture around mothering” (which I take as an allusion to the “perfect motherhood industry” you mention). In addition to making art about motherhood—including paintings of women pumping milk—last year Henrot published a collection of essays on the topic, Milkyways.

K: Given all this, how can we resist? What forms of resistance can we develop to sustain our artistic practices and our work? Praznik suggests that the only way to address these issues is through networks of collaboration and collective action, as this is not a battle that can be fought individually.

N: We need solidarity. After my experience with MoMA PS1, I quickly discovered that there is no solidarity among women in the art world. I talked with other women who’d had negative experiences with the chief curator, but they didn’t want to speak publicly in order to protect their positions. Numerous female colleagues advised me not to sue because I would be branded a troublemaker and lose out on future work possibilities. Which I did. But I don’t for a minute regret standing up for myself and all women.

The worst experience I had was actually in a group of women museum professionals. It was a sub-group of Time’s Up, a national organization founded in 2018, in the wake of the #metoo movement, to provide legal and media support to women who had experienced workplace gender discrimination or sexual harassment. I was invited to join Time’s Up Museums, and I discovered that all of the members were either curators, directors, or in other highly placed positions. This was a very privileged group of women who had no interest in hearing from museum guards, facilities staff, teaching artists, or any other lower-salaried or precarious workers.

At my first meeting, I asked the women in attendance if they would publicly support me in my case. I was met by stony silence. They were happy to discuss discrimination as an abstract issue, but no one wanted to stand up to a powerful museum. Later, smaller committees were set up to address specific concerns, which would be hosted by various institutions; unbelievably, a curator at MoMA PS1 signed up to lead the group on discrimination and harassment. This was in the middle of my lawsuit, so it was not only inappropriate, but it meant that I couldn’t attend. Believe me, I could go on with more horror stories about that group. It wasn’t a surprise when the national organization imploded a few years later: It turned out that the women leading Time’s Up had been secretly advising the governor of New York on how to defend himself against multiple allegations of sexual harassment!

But I also want to acknowledge that I have not always been a good enough ally either. When I heard the allegations against Knight Landesman, one of the publishers of Artforum—which quickly turned into a deluge of accusations of sexual harassment—I was shocked. That was in 2017, and I had worked at Artforum as an associate editor a decade earlier and stayed in touch with Knight. I felt terrible that younger women at the magazine hadn’t seen me as someone in whom they could confide about their experiences. I realized how important it is for women in more advanced positions to check in with entry-level and junior staff. We have to encourage communication, promote transparency, and help younger women up the career ladder—rather than pulling up the ladder after ourselves.

K: How can we rethink protection and the balance between work and caregiving, especially considering that at some point, everyone becomes a caregiver (for children, the elderly, or sick relatives)?

N: Life-work balance is something that we have to keep fighting for. We have to collectively refuse to work insane hours. Over the past several years, entry- and mid-level employees have successfully unionized at a number of US museums. But the pandemic thrust so much care work back onto women. It’s probably not a coincidence that care has become such a widespread theme in contemporary art.

K: I also like hearing about other artist-mothers, learning how they manage and whether they face the same challenges. Could you share any experiences or personal reflections that might help us feel less alone?

N: I consider myself lucky to have a female partner and live in a two-mother household. We share parenting and household responsibilities much more than the heterosexual couples with children that I know. So, I guess I would have to recommend to other women interested in having children: Get a female partner—or warn your unhelpful husband that you’re going to look for one!

I thank Nikki for her time and ideas, which resonate deeply at this moment. I am left reflecting on the urgent need to make visible and defend the labor rights of women, especially mothers and mother-artists. Building care networks, delving into concepts like radical care, and rethinking care from a feminist perspective is not just a theoretical exercise, but a necessary action to transform our practices and work environments. May these ideas inspire us to imagine fairer futures shaped by care and affection.